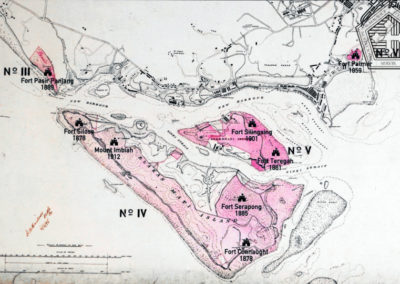

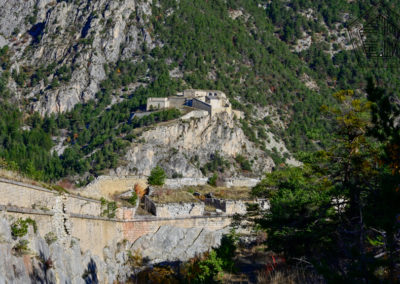

Briançon, le fort des Trois-têtes

Le fort doit son nom au plateau rocheux sur lequel il a été édifié. Destiné à empêcher les ennemis de prendre position au-dessus de la ville, un camp retranché est établi sur cette hauteur dès 1709 d’après le projet de 1700 de Vauban. Les travaux définitifs commencent après la fin de la guerre de Succession d’Espagne et le traité d’Utrecht de 1713 qui a modifié la frontière avec le duché de Savoie. Ils durent jusqu’en 1734.

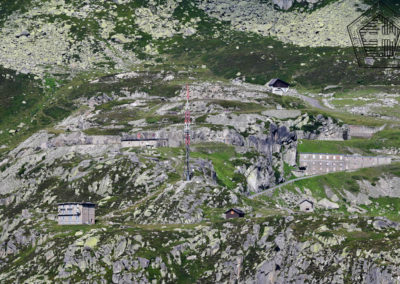

Ce fort est l’ouvrage le plus important de la barrière fortifiée du 18e siècle et oppose 600 m de front à l’ennemi sur une profondeur de 350 m. Après avoir aplani le plateau rocheux, les ingénieurs disposent de la place nécessaire pour édifier les bâtiments indispensables à la vie de la garnison. Un front bastionné, puissamment armé, protège le fort des assauts venus des pentes de la montagne de l’Infernet.

Un bas-fort plonge vers la gorge de la Durance et permet de battre le fond de la vallée.

Le fort comporte trois accès :

1 – La porte de la Durance permet d’entrer dans le fort en venant de Briançon par le pont d’Asfeld.

2 – La porte du front de secours au sud, facile d’accès en hiver et abritée des tirs ennemis, permet de ravitailler le fort en vivres et en eau et d’évacuer les blessés en cas de conflit.

3 – La porte royale est située dans la partie la plus défendue du fort. Elle est protégée par un important dispositif :

- un front bastionné composé de deux bastions et une demi-lune (doublés d’une lunette et de contregardes),

- des fossés et un chemin couvert.

Le passage s’ouvre au centre de la courtine. Un décor de style classique comportant deux pilastres et un fronton triangulaire orne l’entrée.

La place d’armes est protégée des tirs ennemis par une demi-caserne s’appuyant sur un épais mur faisant office de blindage.

À l’intérieur du fort s’élèvent des casernes de type Vauban pouvant loger environ 1 200 hommes, une chapelle dédiée à saint Louis, un bâtiment pour le gouverneur de la place, un arsenal pouvant abriter une centaine de pièces d’artillerie au rez-de-chaussée et 20 000 fusils sur deux niveaux*. Pour le stockage des poudres, sont construits successivement : en 1727, un magasin à poudre de type Vauban (83 tonnes de poudre noire*), en 1874, une poudrière caverne (38 tonnes) et en 1878, une mi-caverne (60 tonnes).

La caserne casematée protégeant le front de la Durance côté Briançon pouvait abriter jusqu’à 390 hommes. On y trouvait une boulangerie, des écuries pour 24 chevaux et les cachots. Le hangar surmontant le bâtiment servait pour le stockage du bois. Le plateau ne comportant aucune source, le fort est équipé de 2 citernes pour ravitailler la troupe en eau (3 300 m3*). Elles étaient alimentées par une source captée dans la montagne de l’Infernet. L’eau arrivait dans le fort par le front royal.

*d’après Milet de Monville en 1747- SHD Vincennes

Source :

Vauban, sa vie et son œuvre – 1984

https://www.serre-chevalier.com/fr/fort-des-trois-tetes-fp2345