par Tresorier ASMEM | Avr 18, 2025 | A l'étranger, Actualités

Emplacement et mission

Le fort de Skansin, situé sur une colline à l’entrée du port de Tórshavn aux îles Féroé, offre une vue stratégique sur le port. Construit en 1580 pour protéger la ville des pirates, il a été détruit et reconstruit plusieurs fois.

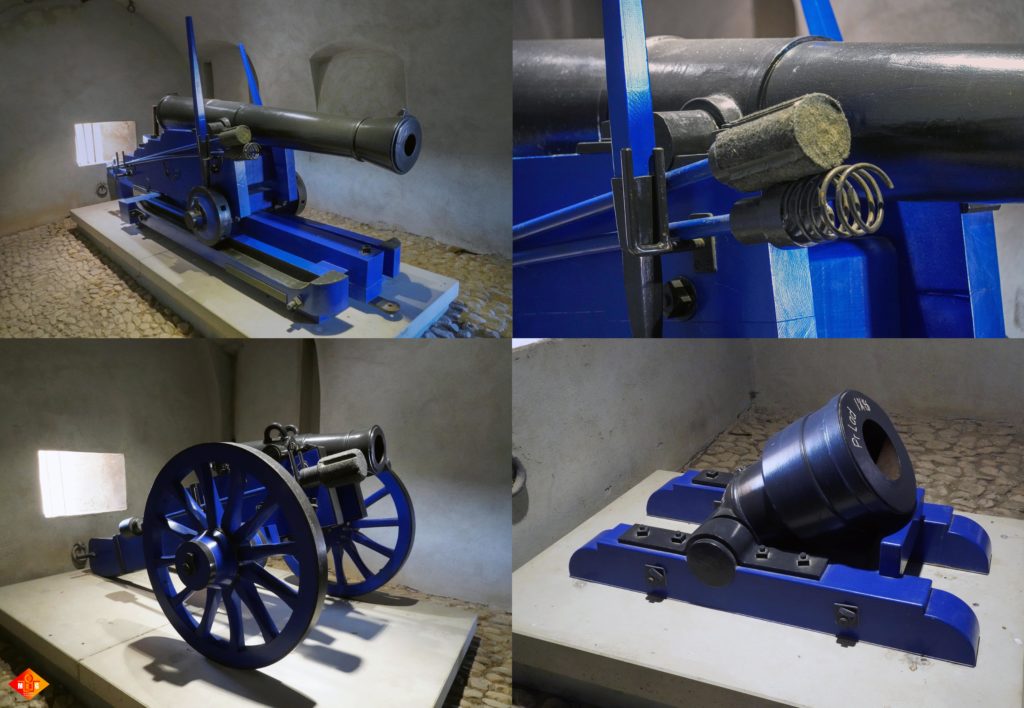

Modernisation

En 1780, le fort a été modernisé et agrandi avec la construction de petites casemates en pierre aux toits recouverts d’herbe et de positions de tir pour l’artillerie. Il a pris sa forme actuelle, tout en subissant divers travaux d’amélioration de ses défenses.

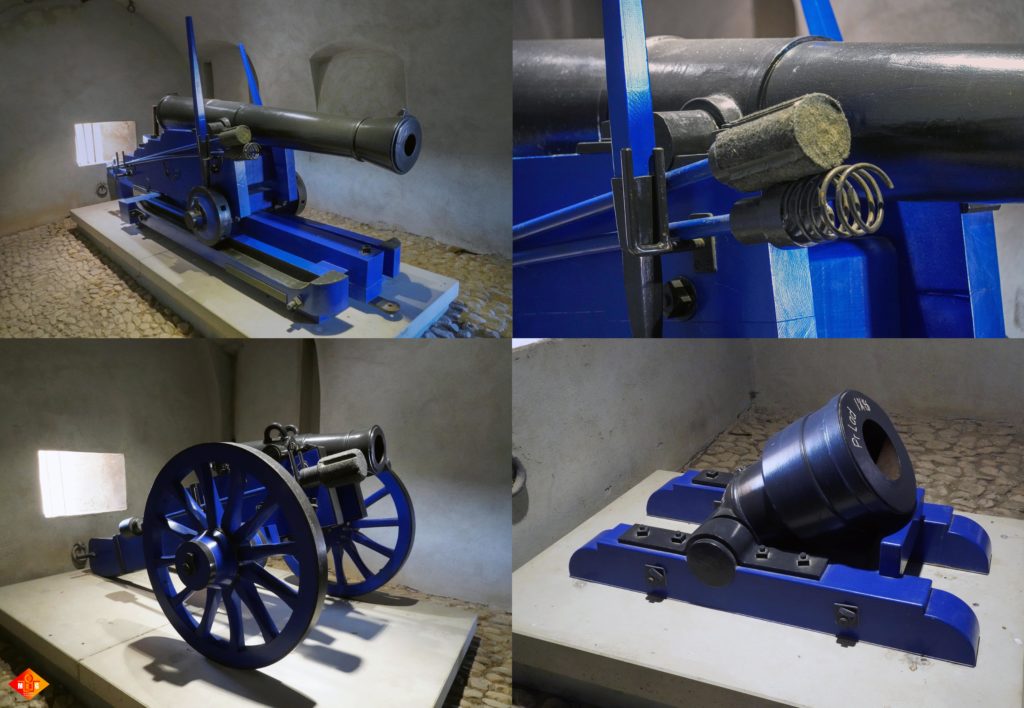

La garnison compte une vingtaine de soldats sous le commandement d’un capitaine et dessert huit canons de 12 livres.

Vue sur Tórshavn depuis les hauteurs de la capitale

Déclassement et reconversion

En 1865, le fort est désactivé comme ouvrage militaire. Sa garnison est reconvertie en force de police et le fort abrite un local d’arrêt.

En 1884, une lanterne est construite dans le secteur du fort pour guider les navires et en 1888, un phare construit ; toujours en service aujourd’hui.

Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, L’Islande et les îles Féroé sont occupées par les Britanniques entre avril et mai 1940. Londres contrôle désormais tous les passages dans l’Atlantique Nord entre le Groenland, l’Islande, les Féroé et les Shetland. Le quartier général britannique est installé dans le fort de Skansin.

Canon britannique BL 5.5-inch Mark I (portée 16 km) du fort de Skansin

Les Britanniques renforcent la défense côtière de la capitale avec deux pièces BL 5.5-inch Mark I (portée 16 km) placées à Skansin et construisent un contre-ouvrage au Sud de l’île d’Eysturoy à Nes équipé de deux pièces de même type.

Vue depuis la contre-batterie de Nes

Pour assurer les patrouilles aériennes sur l’Atlantique Nord, ils bâtissent, sur l’île de Vágar, une hydrobase sur le lac de Sørvágsvatn et un aéroport. Les troupes britanniques quittent les îles Féroé en 1945.

Aujourd’hui, le fort est un lieu de promenade et offre une superbe vue sur l’océan et l’île de Nólsoy.

Photos : Trésorier ASMEM / Sources : Wikipédia

par Tresorier ASMEM | Avr 12, 2025 | A l'étranger, Actualités

Emplacement et mission

Le fort de São João Baptista da Foz est bâti sur une position dominante stratégique à l’embouchure du fleuve Douro. Sa construction débute en 1570 et dure huit ans.

Ce premier ouvrage est une simple structure bastionnée entourant divers bâtiments religieux et d’anciennes structures médiévales.

Sa mission : défendre l’embouchure du Douro, l’accès la ville et au port de Porto et à la région contre les attaques de pirates et de navires ennemis.

Clef d’accès

En 1642, Lisbonne, craignant une invasion espagnole par le Nord du pays, décide de renforcer et d’agrandir cet ouvrage stratégique car il est considéré comme la clef d’accès à la ville de Porto et aux provinces de l’Entre-Douro e Minho et de Beira.

Les travaux débutent en 1646 et sont achevés en 1653. Sa construction prend en compte l’irrégularité du terrain et la fortification préexistante.

Plan du fort avec les ajouts proposés en 1795 – en rose, l’existant ; en jaune, le construit (Reinaldo Oudinot, Castello de S. João da Foz do Douro com as Obras novamente acrescentadas, e as projectadas, Nos. 1 et 2, 1795, Arquivo GEAEM/DIE, 3678-A-3-35-48-h)

Architecture

L’ouvrage rénové a la forme d’un quadrilatère rectangulaire avec trois bastions, dont deux orientés vers la terre, et un demi bastion, concentrant les tirs d’artillerie du côté terre, étant donné les obstacles naturels existants pour essayer de franchir la barre de l’embouchure du fleuve Douro. Son armement compte alors 18 pièces d’artillerie. En 1798, débute les derniers travaux de modernisation du fort avec la construction d’une nouvelle porte d’entrée avec un pont-levis, un couloir et un corps de garde.

Engagements

En juin 1808, le fort est le théâtre du premier acte de réaction portugais contre l’occupation napoléonienne avec la mise en place du drapeau portugais sur le mât du fort.

Durant la Guerre civile portugaise (1828-1834), lors du siège de la ville de Porto (1832-1833), l’ouvrage assure la protection du débarquement des approvisionnements pour la ville.

Déclassement

Avec le développement des armements et de l’artillerie, le fort perd sa fonction défensive et devient, au XIXème siècle, une prison pour les détenus politiques.

Au milieu du XXème siècle, il est abandonné par l’armée. Classé comme bien d’intérêt public en 1967, il fait l’objet de travaux de restauration dans les années 1980 et 1990.

Jeudi 2 novembre 2023 – Tempête Ciarán – Vue depuis depuis les remparts du fort en direction de l’embouchure du Douro dans l’Atlantique

Photos : Trésorier ASMEM / Sources : Wikipédia / Plans : CC-BY-SA-4.0 – http://hdl.handle.net/10316/25713

par Tresorier ASMEM | Fév 9, 2025 | Actualités, En Suisse, Impressions, Voyages

Vue de la rade et du jet d’eau depuis la tour de la cathédrale de Genève

Notre journée thématique s’est déroulée le vendredi 9 juin 2023. Ce jour-là, 16 participants, en provenance de toute la Romandie, se retrouvent dans le hall de la Gare de Cornavin et rejoignent notre guide sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre.

La Cité de Calvin

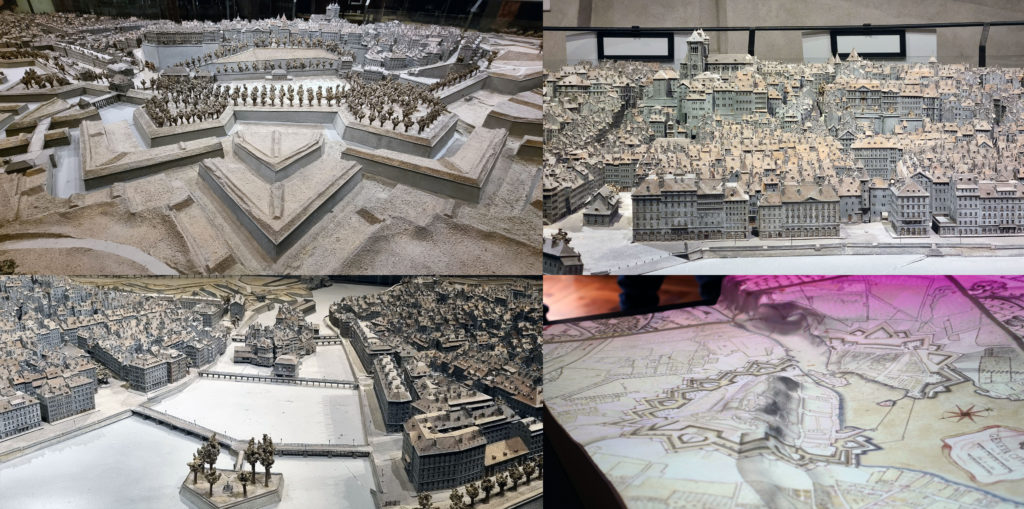

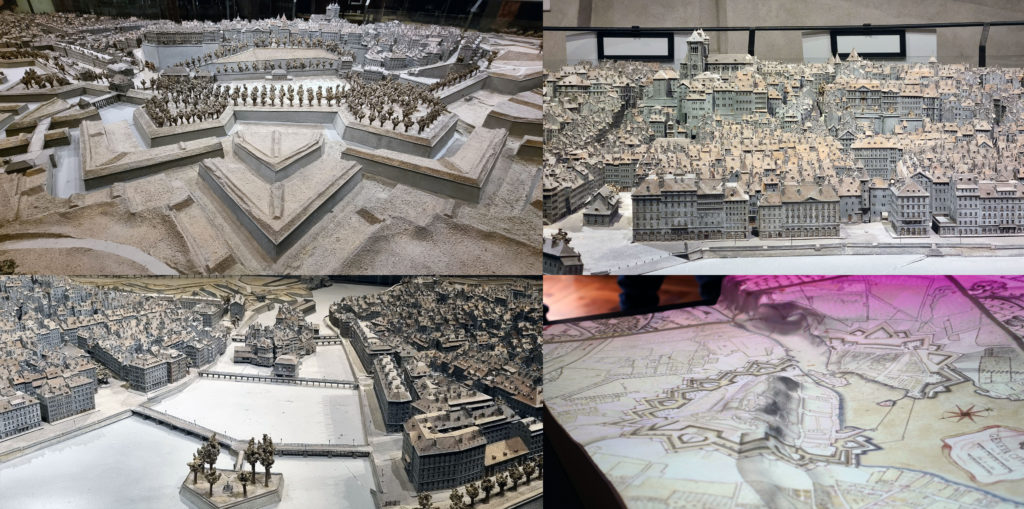

Les fortifications de la Ville de Genève (1855) © Swisstopo

A partir du 16ème siècle et suite aux luttes continues avec le duché de Savoie devenu ennemi héréditaire, la ville se replie sur elle-même et construit d’imposantes fortifications bastionnées.

Elle ne quittera plus la protection de ses murailles durant près de quatre siècles. Au milieu du 19ème siècle, Genève est la ville la plus fortifiée de Suisse, voire d’Europe.

Cathédrale et canon aux armes de la République

Maison Tavel et plan-relief Magnin représentant la ville de Genève en 1850 avant la démolition des remparts et bastions

A midi, en campagne genevoise, nous partageons un repas AOC composé de cardons, longeoles et vins du terroir genevois avant de terminer la journée en France voisine par une visite du Fort de l’Écluse.

Fort de l’Écluse

Le Rhône et le défilé gardé par le Fort de l’Écluse.

Cet ouvrage a été bâti sur un ancien château-fort des seigneurs du Pays de Gex. Constamment agrandi et modernisé durant les 16ème et 17ème siècle, son architecture sera adaptée, au 19ème siècle, pour faire face au progrès de l’artillerie.

Le fort contrôle le défilé de l’Écluse à l’ouest du bassin genevois coté français. Entre 1720 et 1933, le passage routier de la vallée de l’Écluse faisait partie intégrante de l’ouvrage.

Galerie, escaliers et restauration contemporaine de l’ouvrage de l’Écluse

Classé monument historique, cet ouvrage regroupe plusieurs types d’architectures militaires dans ces murs.

par Tresorier ASMEM | Jan 2, 2025 | Actualités, En Suisse, Impressions, Voyages

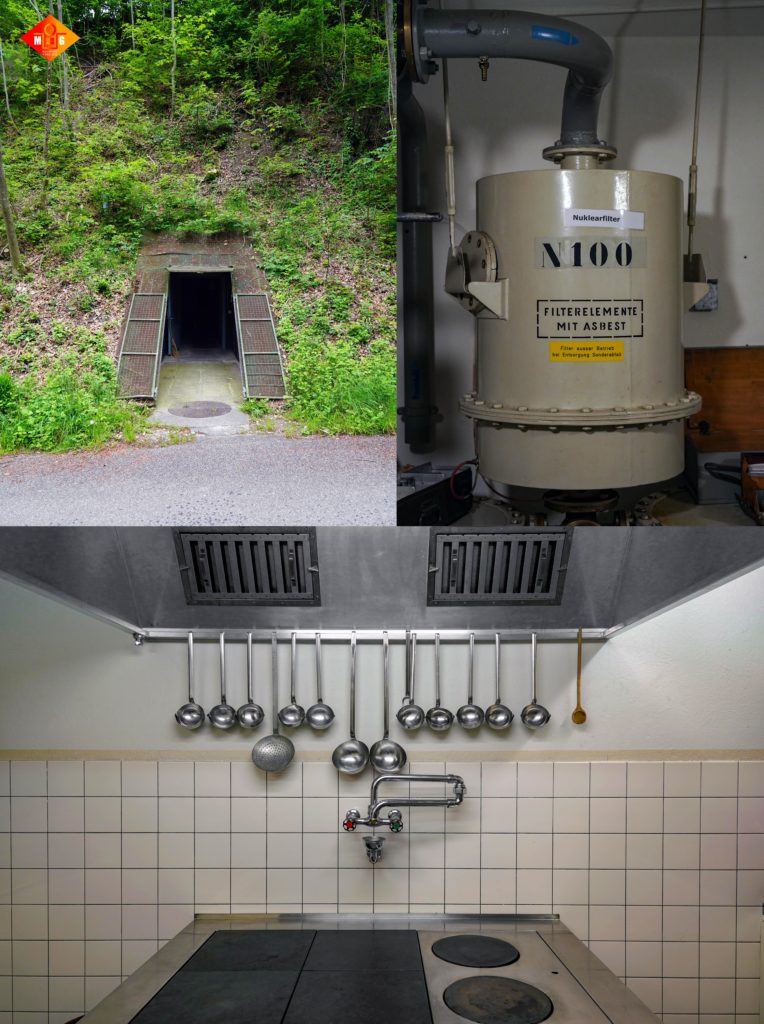

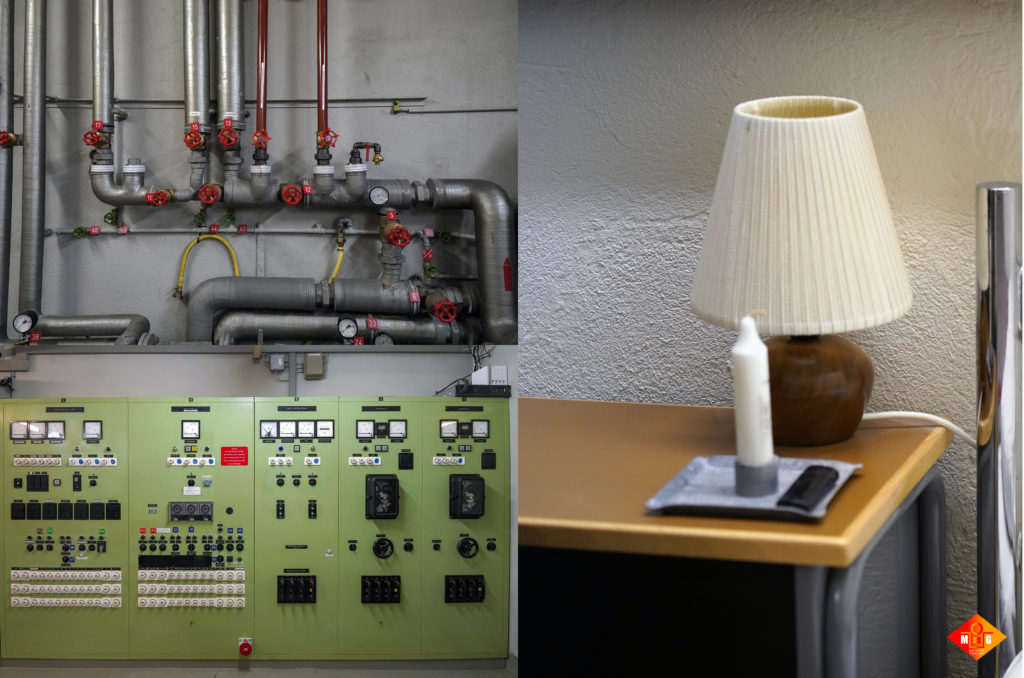

Vue sur la frontière allemande (Forêt noire) depuis l’ouvrage A3075 de Farnsburg

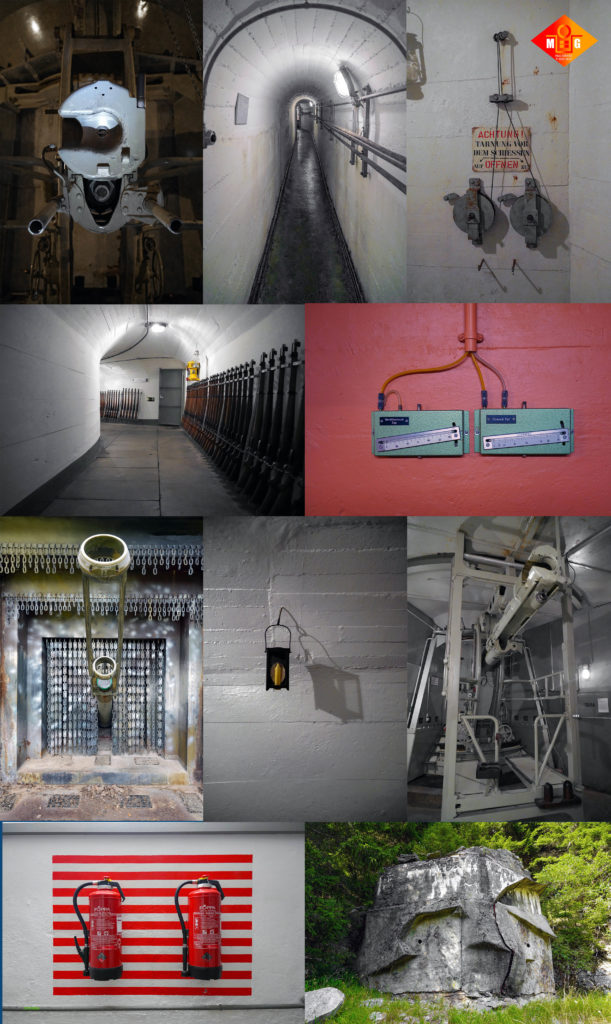

Notre voyage d’études 2023 s’est déroulé, du 15 septembre au 18 septembre, sur le thème « Suisse – Entre Bodensee, Limmat et Rhin – Les défenses militaires et civiles nord-est et nord du pays ».

Les 21 participants ont traversé les Cantons de Saint-Gall, Thurgovie, Zurich, Schaffhouse, Argovie et Bâle-Campagne en faisant mouvement le long des frontières Nord-Est et Nord du pays.

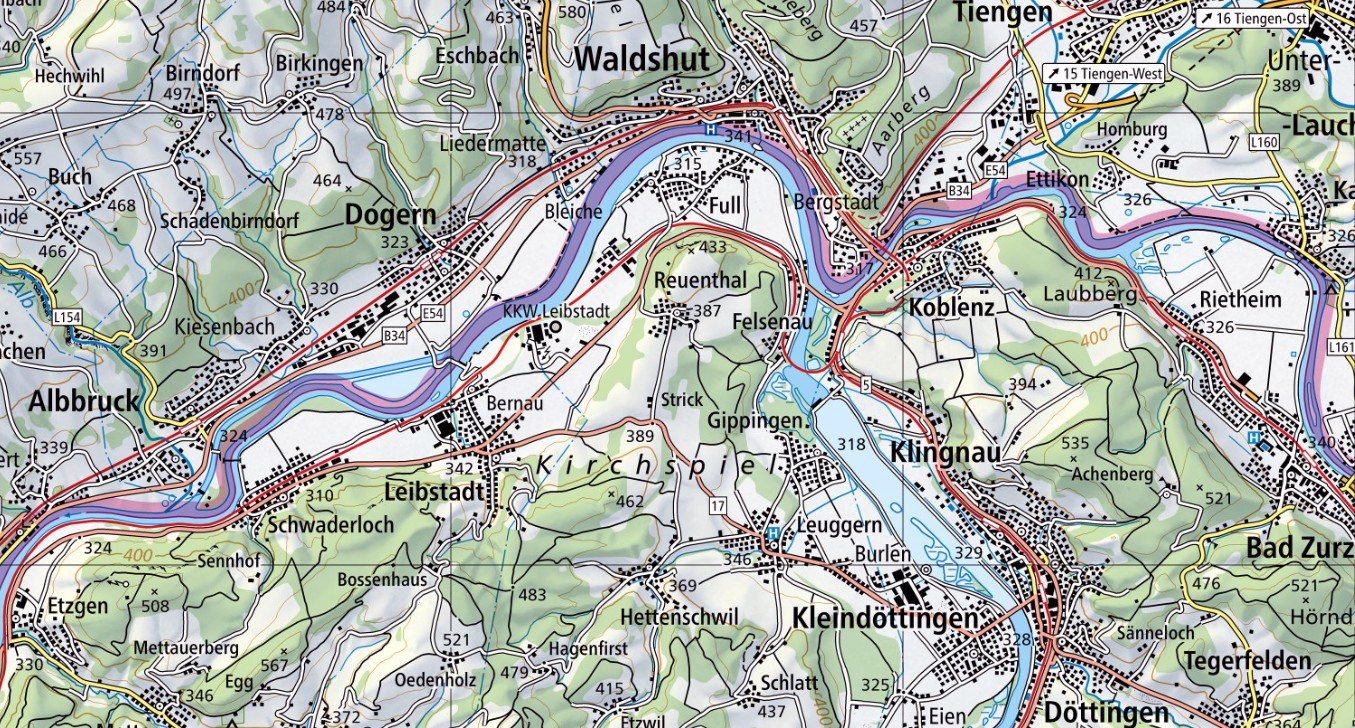

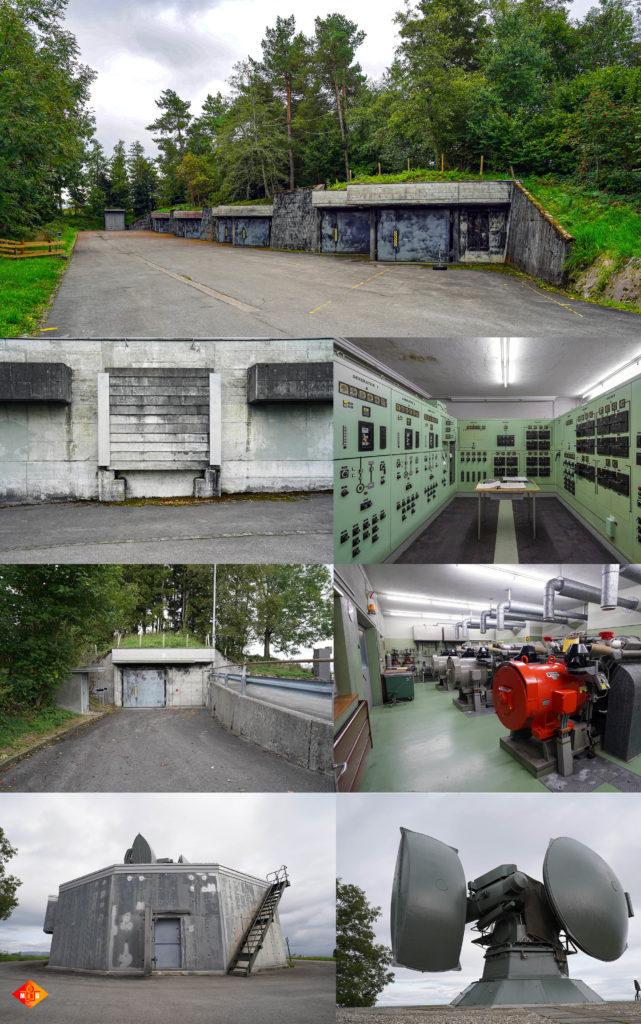

Notre route nous a conduit des rives du Bodensee en suivant le cours du Rhin en direction de Bâle (Position de St. Margrethen, ceinture fortifiée de Kreuzlingen, musée de la Protection civile de la ville de Zurich, musée de l’Arsenal et forteresse circulaire du Munot de Schaffhouse, forteresse de Reuenthal et quelques ouvrages représentatifs du secteur de la position de Leibstadt).

Le dernier jour, nous nous sommes arrêtés sur le site romain d’Augusta Raurica pour découvrir son histoire civile et militaire guidé par un fin connaisseur du site et de l’histoire romaine. Puis, nous avons parcouru le site des salines de Schweizerhalle et ses installations d’extraction du sel. Le clap de fin s’est effectué sur le site de l’ouvrage A3075 du château de Farnsburg (BL).

Saint-Gall

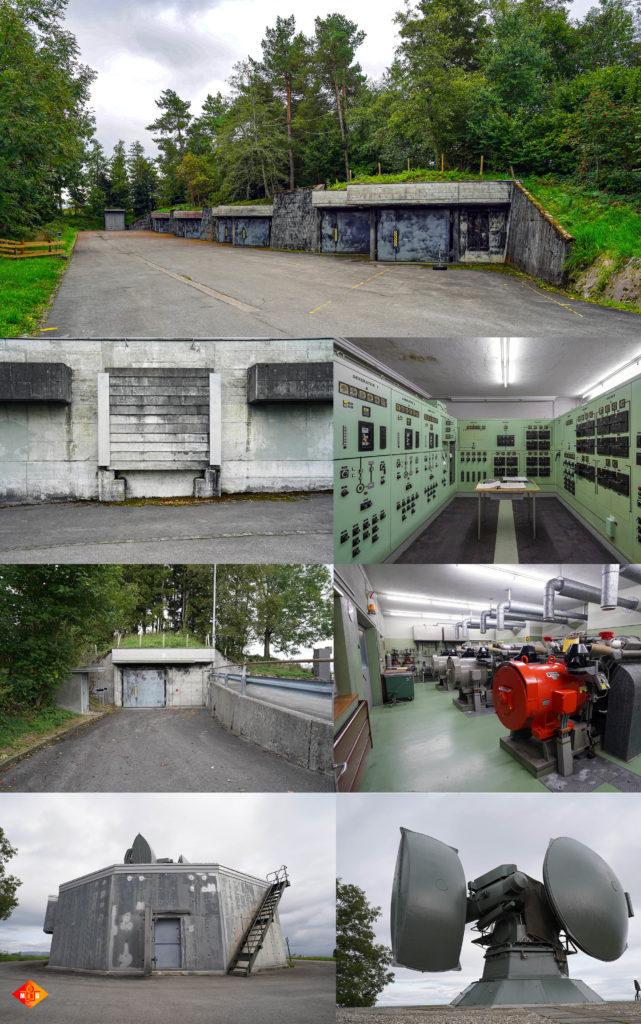

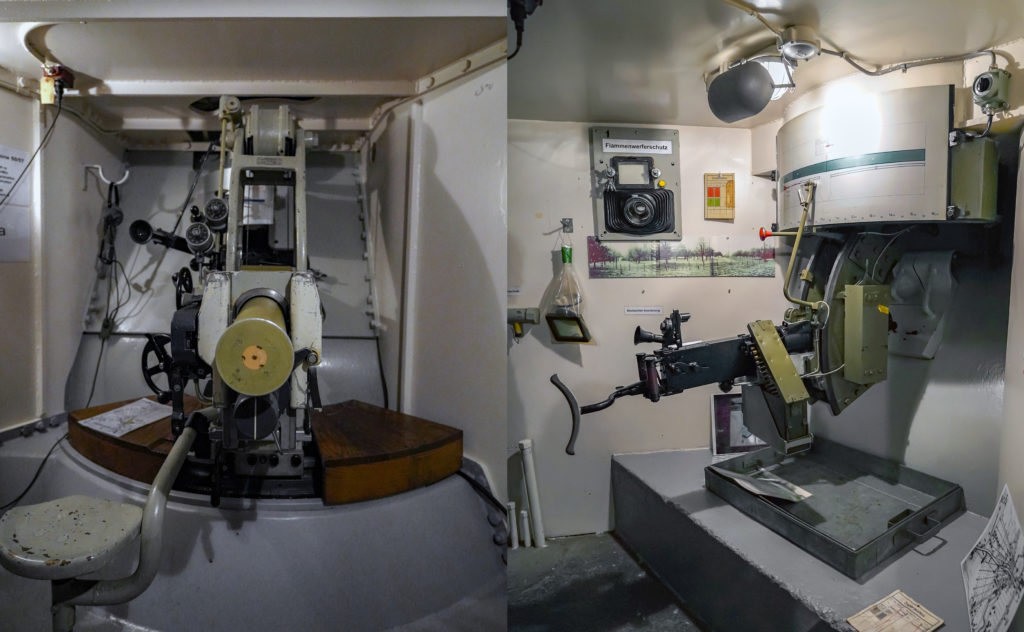

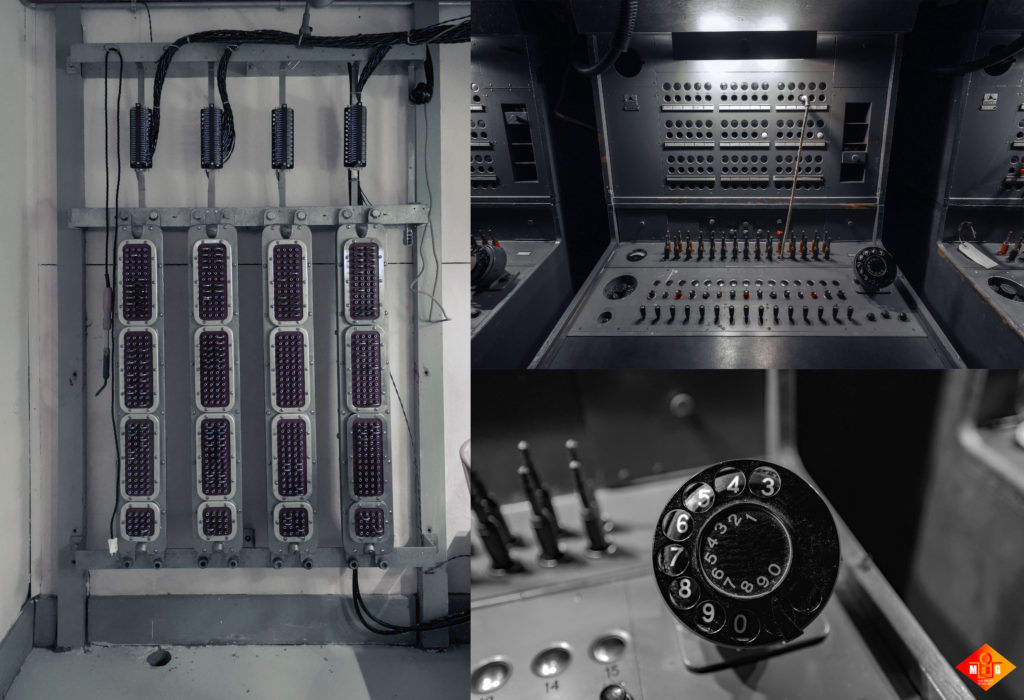

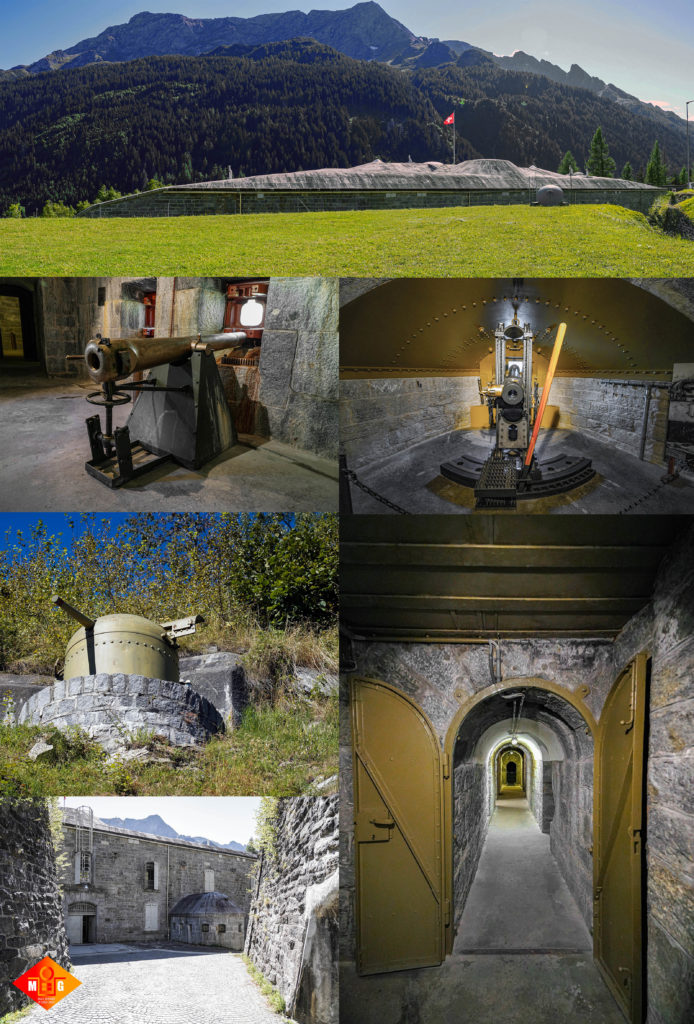

Ouvrage d’artillerie A5850 Heldsberg

La visite du fort, construit entre 1938 et 1941, débute par une introduction historique et tactique sur le « pourquoi » de cet ouvrage placé sur les collines de St. Margrethen. De cet emplacement, l’ouvrage surplombe la vallée du Rhin et peut surveiller le passage de la frontière par le Rhin. Avec son armement, il sécurisait l’embouchure du Rhin dans le lac de Constance et l’entrée de la vallée du Rhin en direction de Coire. Il remplira ses missions au sein de la brigade frontière 8 (Grenzbrigade 8 – Gz Br 8) jusqu’en 1992 et devient un musée en 1993.

Carte du secteur de St. Margrethen © Swisstopo

Thurgovie

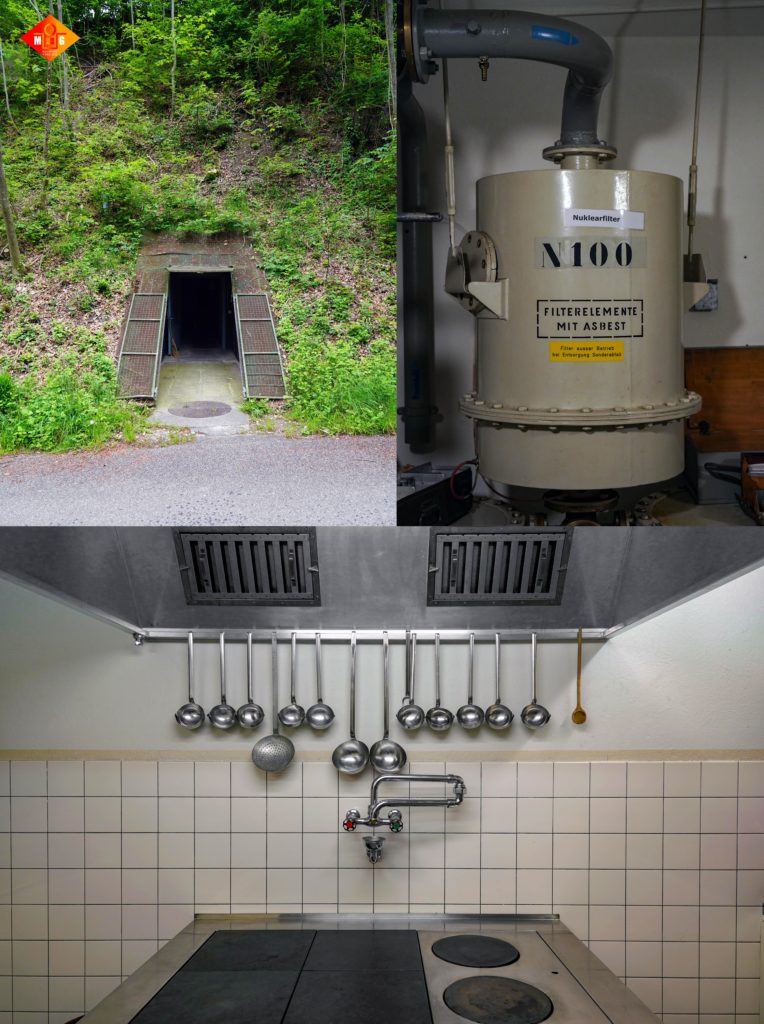

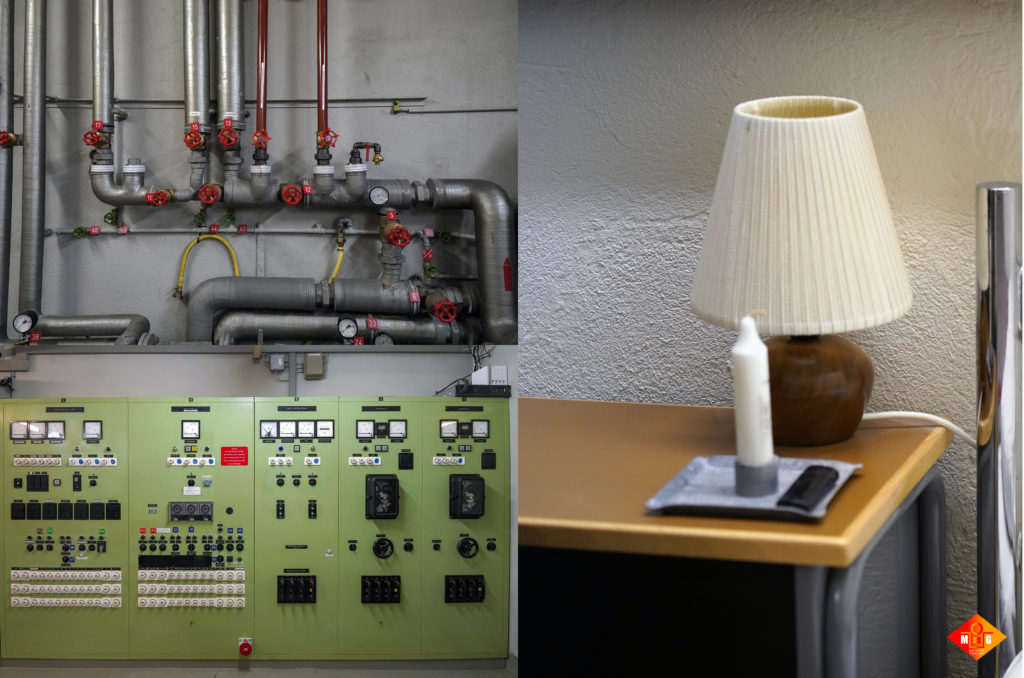

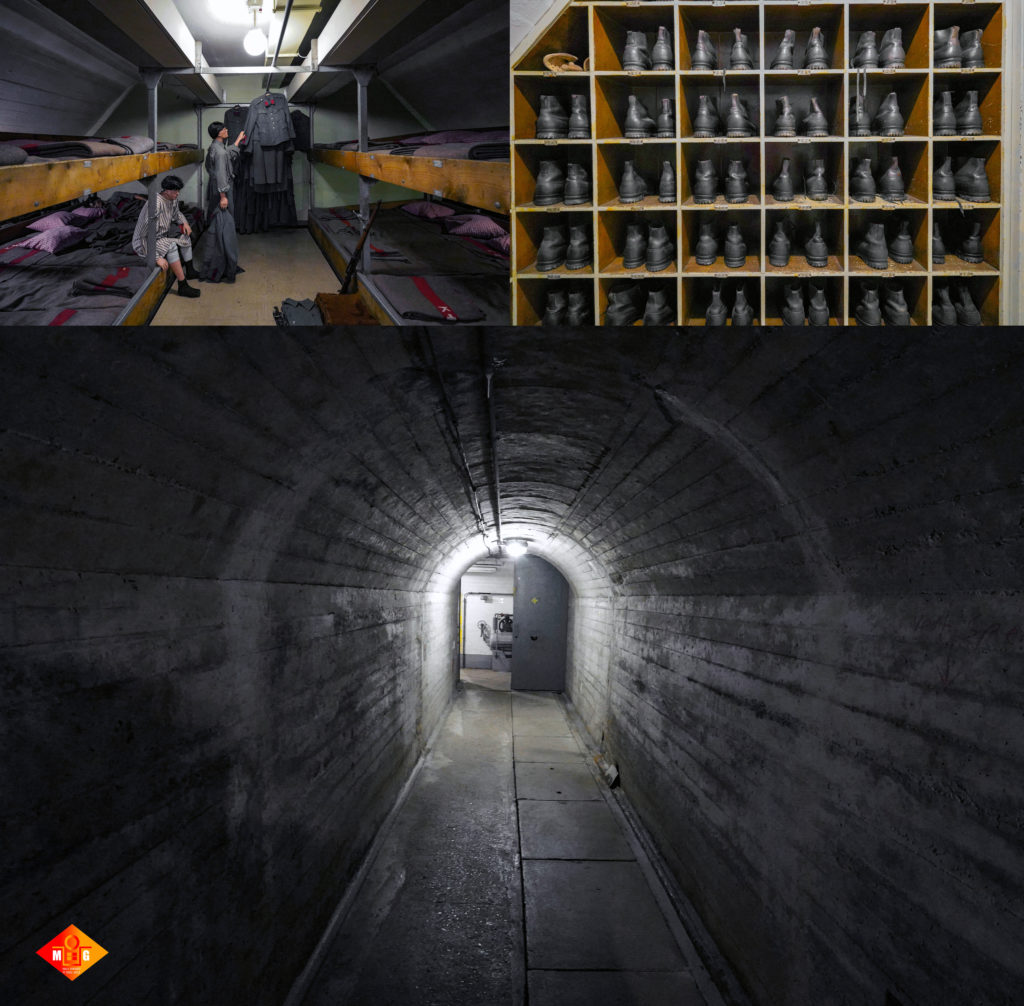

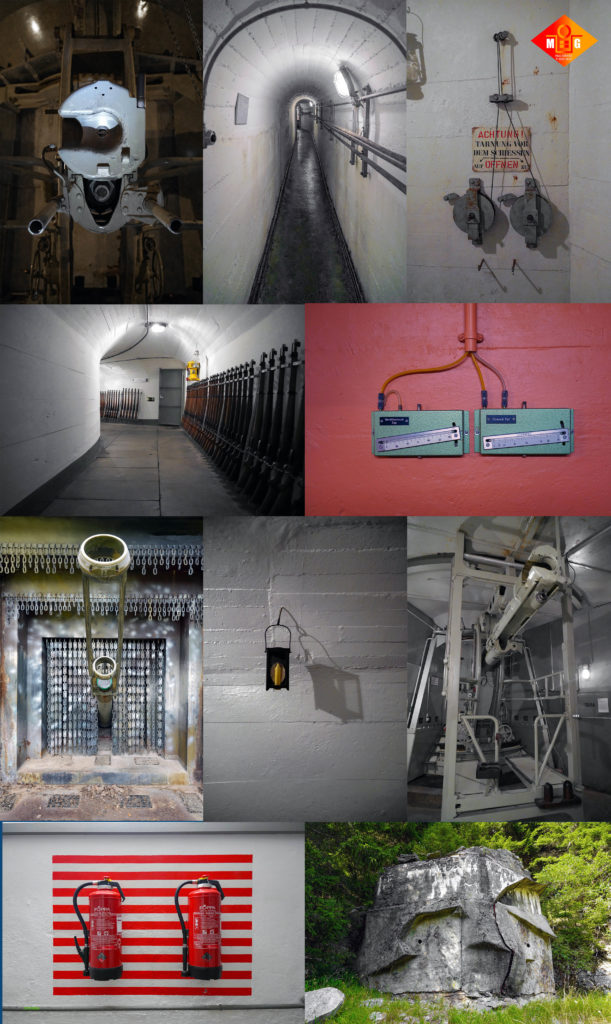

Festungsgürtel Kreuzlingen

La ceinture de fortifications de Kreuzlingen sécurisait la frontière terrestre entre la ville allemande de Konstanz et Kreuzlingen. Les travaux de renforcement du terrain débutent à partir de 1937. Les divers ouvrages, modernisés au fil des années, seront utilisés jusque dans les années 1990.

Sous la conduite des guides de l’Association Verein Festungsgürtel Kreuzlingen, nous visitons quelques ouvrages représentatifs du secteur de la brigade frontière 7 (Gz Br 7) remis en valeur par les membres de l’association. Pour les amateurs, quatre sentiers de randonnée militaires et historiques aménagés permettent de découvrir le dispositif militaire du Festungsgürtel Kreuzlingen (Accès aux parcours).

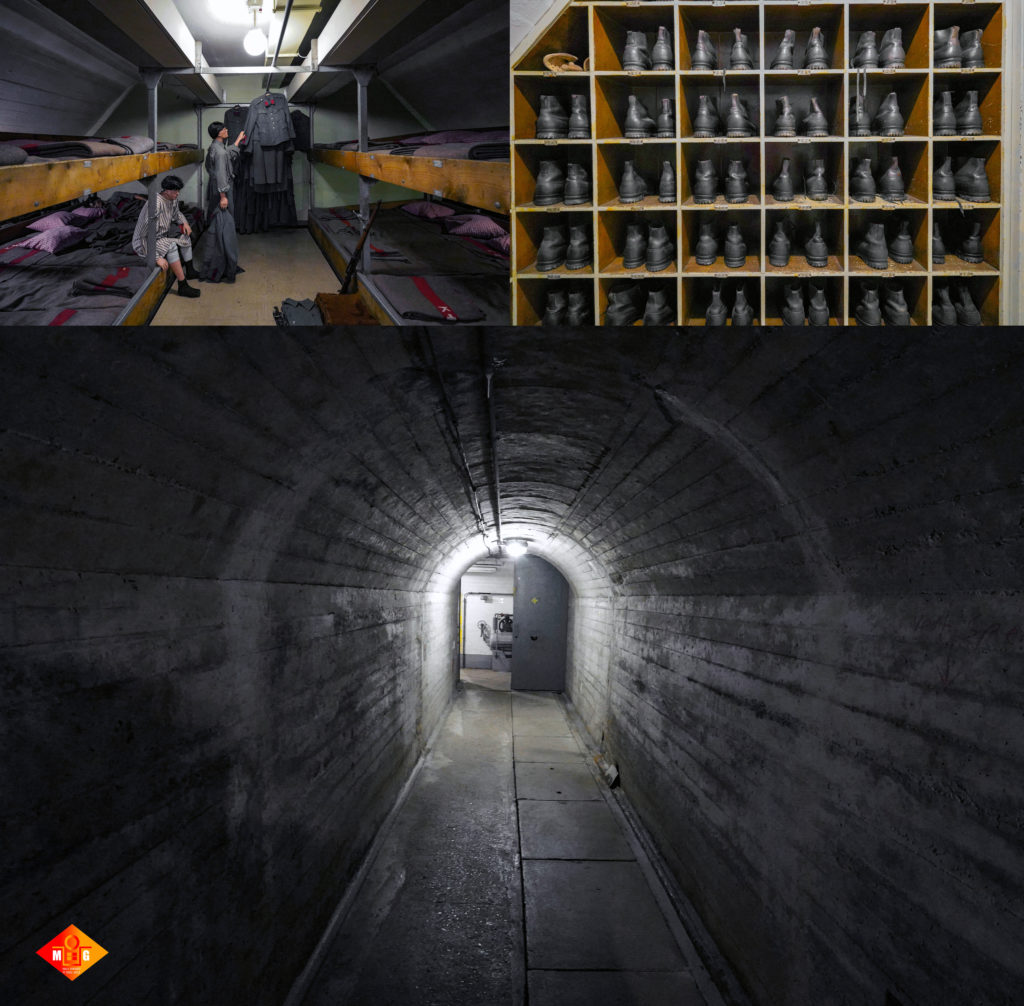

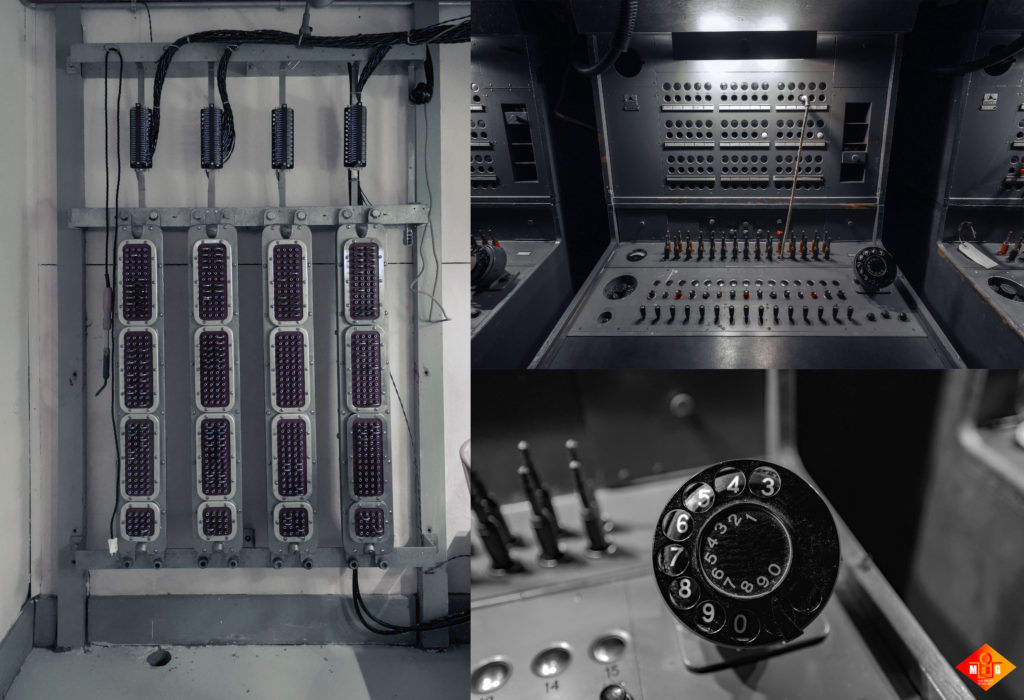

Weinfelden (TG) – PC Gz Br 7 (A5745 Erichstollen)

Ouvrage d’infanterie A5683 Lengwil-Bahndamm (TG)

Ouvrage d’infanterie 5701 Bottighofen-Dorf, dit « Dorfbunker »

Carte du secteur de Keuzlingen © Swisstopo

Zurich

Zivilschutz-Museums

Visite du seul musée dédié à la PCi en Suisse et du poste de commandement de la PCi de la Ville de Zurich (État Guerre froide) sous la conduite des guides du Stadt Zürich Schutz et Rettung Zivilschutz.

Schaffhouse

Museum im Zeughaus

Visite guidée de ce musée logé dans l’arsenal de la ville de Schaffhouse et découverte de ses riches collections mises en valeur avec brio par les équipes du musée.

Forteresse circulaire du Munot

La visite guidée de cet ouvrage emblématique dominant la ville de Schaffhouse et le Rhin depuis le 16ème siècle nous permet de découvrir son histoire et ses particularités architecturales (casemate, caponnières et plateforme supérieure à l’air libre ; le tout étant desservi par une rampe hélicoïdale). Pour clore la journée, un apéritif, avec un vin blanc issu des coteaux du Munot, est servi sur la plateforme supérieure pour profiter de la vue magnifique sur la vieille ville et le Rhin.

Argovie

Sous la conduite des guides de la Vereins Militär – und Festungsmuseum Full-Reuenthal, nous partons à la découverte de quelques ouvrages représentatifs, remis en valeur par l’association, du secteur d’engagement de la brigade frontière 5 (Gz Br 5). Nos guides complètent les données historique, tactique et technique de quelques anecdotes historiques.

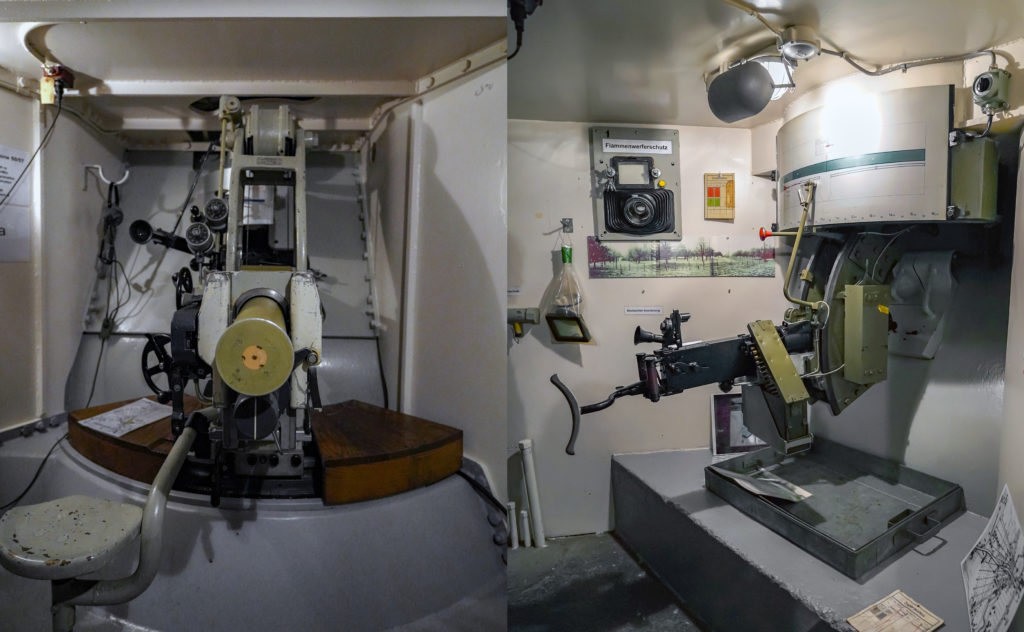

Ouvrage A3868 « Ueberthal » (Uem Zentrale der 5. Division)

Ouvrage d’artillerie A4263 de Reuenthal

Situé entre Koblenz et Leibstadt, au nord de Reuenthal sur une colline surplombant le Rhin, l’ouvrage fait face à la ville allemande de Waldshut. Construit entre 1937 et 1939, il est le premier ouvrage d’artillerie opérationnel sur la frontière Nord avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Avec ses deux pièces d’artillerie, il avait pour mission d’empêcher un passage du Rhin dans la zone aval du barrage hydroélectrique d’Albbruck-Dogern construit entre 1930 et 1933. Perdant son importance militaire, il est décommissionné par l’armée en 1988 après la mise en service de la centrale nucléaire de Leibstadt.

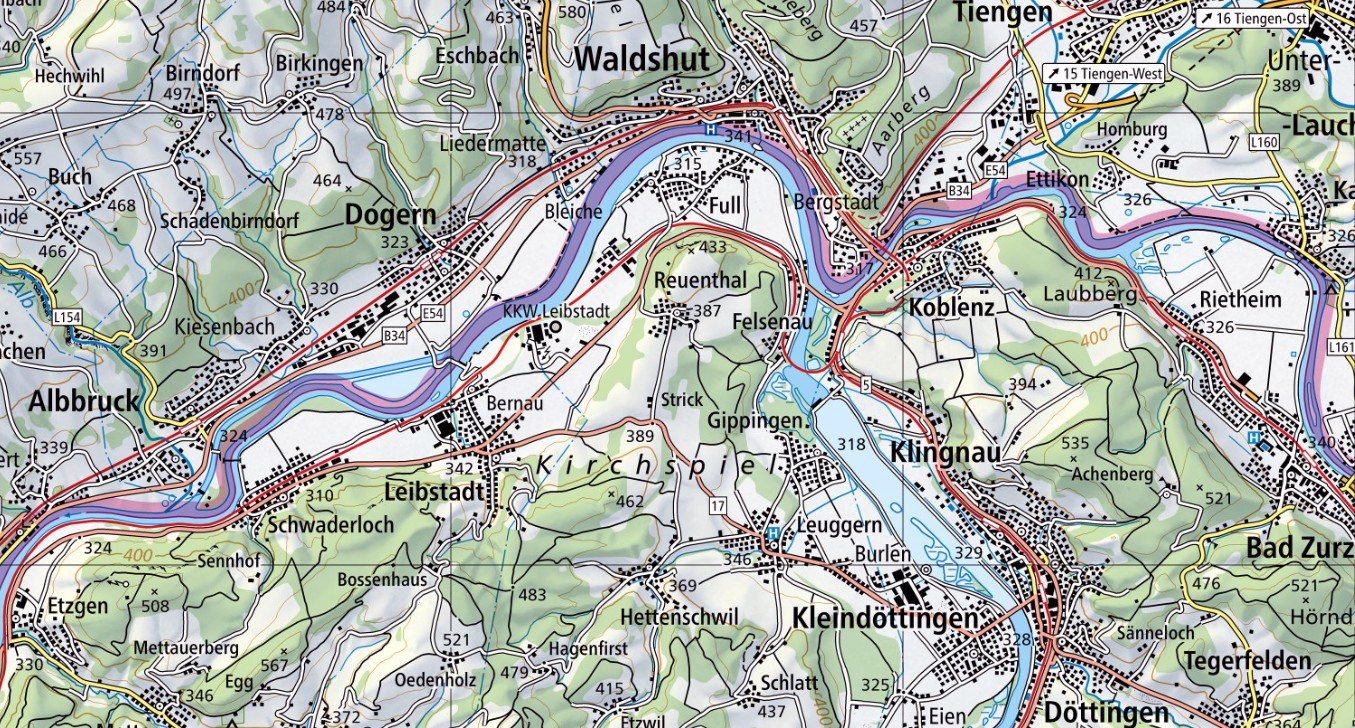

Carte du secteur de Full-Reuenthal © Swisstopo

Deux ouvrages d’infanterie de la position de barrage de Leibstadt (A4266 Kaltentannen et A4270 Kirchtannen)

La position de barrage de Leibstadt se composait d’une dizaine d’ouvrages et abris et couvrait la route, entre Leibstadt et Leugger, dans le secteur de Strick.

Augusta Raurica – Kaiseraugst – le village dans le fort romain

Le site romain d’Augusta Raurica s’étend sur trois communes (Augst, Kaiseraugst et Pratteln) sur la rive Sud du Rhin à 10 km à l’Est de Bâle.

Bâle-Campagne

Installations techniques de la Saline de Schweizerhalle

L’ouvrage A3075 poste d’observation et de commandement d’artillerie de Farnsburg

L’ouvrage (A3075 Artillerie-Beobachtungsposten und Batterie-Kommandoposten) est construit sous les ruines du château de Farnsburg, entre octobre 1939 et avril 1940, et mis en service en mai 1940. Il est utilisée comme poste d’observation pour les tirs d’artillerie et poste de commandement pour les unités d’artillerie attribuées au secteur de la position de barrage de Farnsburg.

Remerciements

Durant ce voyage, nous avons rencontré, dans toutes les associations visitées, des personnes de qualité, enthousiaste et désirant mettre en valeur, partager et transmettre le patrimoine historique et culturel avec passion et détermination aux générations suivantes.

Tous ensemble, nous avons partagé notre passion pour un sujet qui nous est cher.

Nous avons pu bénéficier pour l’organisation et la conduite des visites de l’aide des associations suivantes :

St-Gall : Verein Festungsmuseum Heldsberg

Thurgovie : Verein Festungsgürtel Kreuzlingen

Schaffhouse : Verein Museum im Zeughaus et Munotverein

Argovie : Vereins Militär – und Festungsmuseum Full-Reuenthal

Bâle-Campagne : Infanterie-Vereinigung Baselland

par Tresorier ASMEM | Mar 1, 2023 | Actualités, En Suisse

Emplacement

Le col du Julier se situe à 2 284 mètres d’altitude dans la chaîne de l’Albula. Il relie la vallée de l’Engadine au centre des Grisons, de Silvaplana à Tiefencastel, par une route de 42 kilomètres.

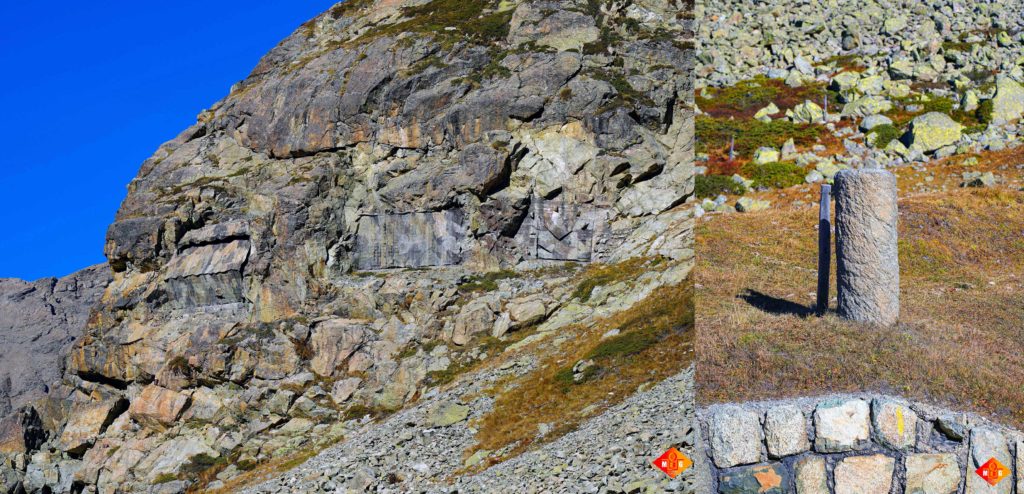

Col du Julier – Obstacle antichars constitué de pierres extraites sur place © Swisstopo

Histoire

Ce passage obligé, entre la vallée de l’Engadine et le centre des Grisons avec sa topographie favorable au passage, est connu depuis l’époque pré-romaine vers 1000 ans avant J.C. Les fragments de colonne romaine situés au sommet du col témoignent de l’importance de ce col alpin dans le réseau de communication de l’Empire romain.

Au début des années 1500, le Julier perd son rôle majeur dans les échanges Nord-Sud au profit d’autres cols alpins (Septimer, San Bernardino et Splügen). Mais il reste un passage incontournable pour relier les Grisons à l’Engadine.

A partir de 1820, une nouvelle route carrossable est construite sur le tracé historique avec de nombreux virages en épingle pour faciliter le transit des véhicules à roue. Dans les années 1990 et 2000, la route est modernisée pour absorber le trafic routier car le col est ouvert toute l’année. En 2017, un bâtiment octogonal de couleur rouge est construit au niveau du col et abrite un espace dédié à la culture alpine.

Protéger le col

Depuis la construction de la route carrossable au début des années 1820, le passage du Julier fait partie des axes importants reliant les deux côtés des Alpes facilitant le trafic commercial et touristique. Durant la Première Guerre mondiale, l’armée suisse prend conscience de l’importance du col du Julier et fait construire des positions d’artillerie et d’infanterie au sommet du col.

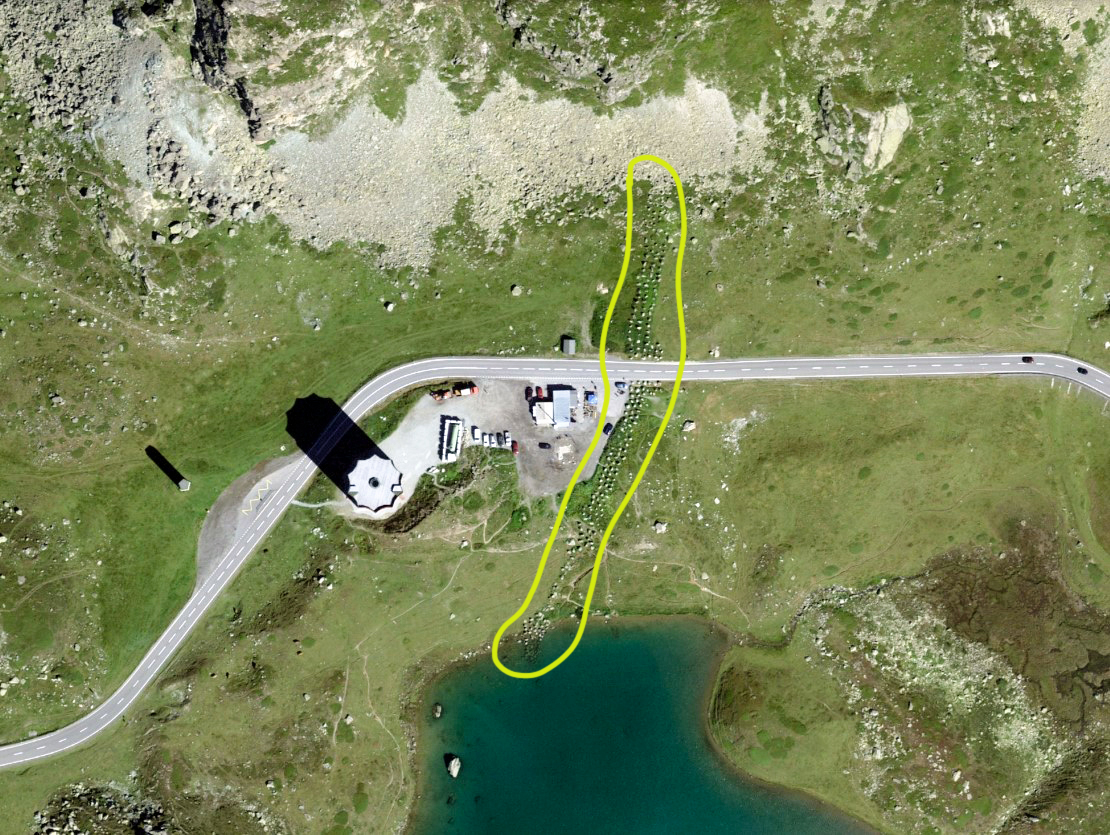

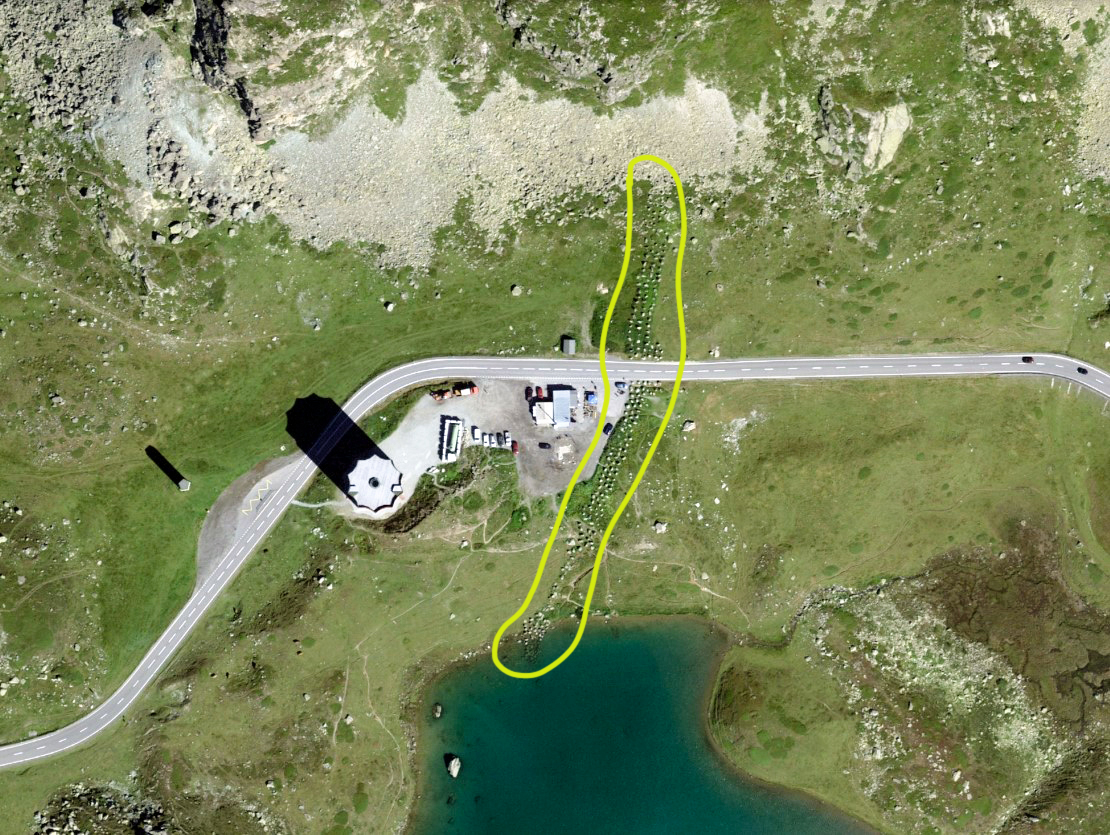

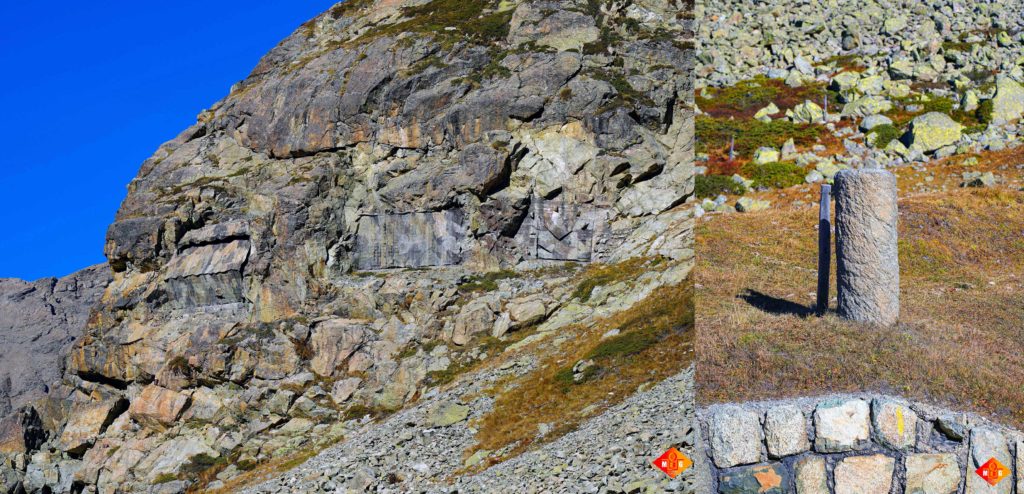

En octobre 1936, un premier obstacle antichars, sous la forme d’une barricade routière, est édifié sur la route au niveau du col. En mai 1938, deux ouvrages d’infanterie sont construits, à gauche et à droite de l’axe, dans les parois rocheuses dominant le col pour protéger cet obstacle antichars. Les deux ouvrages sont armés d’un canon (can inf de 4,7 cm, puis can ach 9 cm) et de deux mitrailleuses ; 16 hommes assurant la desserte de chaque ouvrage.

En septembre 1939, un barrage antichars, constitué de pierres extraites sur place, est construit au niveau du col entre le lac de las Culuonnas et le bas de la paroi du Chüern Nair. La mission de cette position était de bloquer la poussée d’un adversaire depuis l’Engadine en direction du centre des Grisons.

Après la Seconde Guerre mondiale, cette position de barrage va conserver son importance. Elle est modernisée avec la construction d’abris pour la troupe et d’un ouvrage d’infanterie monobloc armé d’un lance-mines de forteresse de 8,1 cm pour fournir l’appui-feu au niveau du col.

Sur la route du col en direction de Tiefencastel, on construit une seconde position de barrage dans la région de Mulegns.

Désactivation

La position de barrage du Julier, formée de plusieurs ouvrages de renforcement du terrain ou fortifiés (barricades routières, ouvrages d’infanterie, abris, lance-mines monobloc), est classé comme d’importance nationale.

Dans les années 1990, ces deux positions sont abandonnées lors de la mise en place du concept Armée 95.

par Tresorier ASMEM | Fév 12, 2023 | Actualités, En Suisse

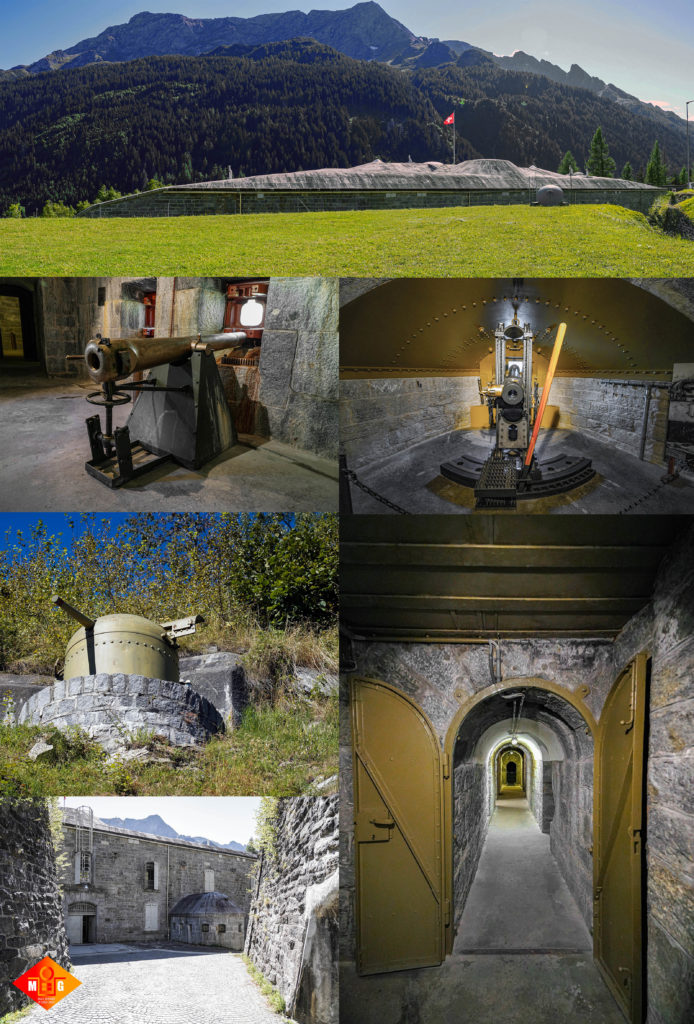

Construction

La construction de l’ouvrage d’artillerie du Stöckli débute en 1893. Son emplacement se situe à une altitude de 2400 mètres au nord d’Andermatt (UR) sous le sommet du Stöckli (2483 m d’altitude). C’est l’ouvrage le plus haut des fortifications du Gothard. Pour accèder au site, on aménage un chemin d’accès en direction du plateau du Gütsch depuis le hameau de Nätschen situé sur la route du col de l’Oberalp. Un camp de baraques est bâti, à proximité de l’endroit choisi, pour la construction pour loger les ouvriers.

L’ouvrage, en granit, dispose d’une caserne et d’un abri pour la troupe. Il est entouré de dalles de pierre formant un mur avec des créneaux de tir pour l’infanterie. La mission principale du fort est de sécuriser le passage du col de l’Oberalp et les accès au plateau du Gütsch. Son armement principal se compose de deux obusiers cuirassés de 12 cm modèle 1891. Les deux tourelles couvrent de leurs feux le col de l’Oberalp et dominent la route de l’Oberalp.

Amélioration

En 1898, les défenses extérieures sont complétées par de nouvelles tranchées, des casemates de flanquement et un abri pour un projecteur mobile. La caserne pour la troupe est agrandie et l’armement complété par un canon de 5,3 cm sur affût cuirassé mobile (5,3 cm Fahrpanzer) et deux coupoles d’observation blindées. En 1903, un second canon du même type est ajouté. Les deux pièces de 5,3 cm assurent la défense rapprochée de l’ouvrage.

En 1905, l’armée installe une station d’essai pour un système de télégraphie sans fil avec des mâts de 50 mètres de haut sur le Gütsch. En 1915, les défenses de l’ouvrage sont complétées par une galerie de tirailleurs de 200 mètres de long dotées de casemates armées de mitrailleuses sur les flancs. Des positions de tir permanentes pour des batteries d’artillerie sont ajoutées. Sur le Gütsch, un ouvrage d’infanterie et une position pour une demi-batterie de deux canons de 12 cm sont construits. Près du col de l’Oberalp, on complète le dispositif avec des positions de tir provisoires pour l’artillerie.

Désarmement

Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort ne joue aucune rôle car sa mission est reprise par le nouvel ouvrage d’artillerie du Gütsch doté de trois tourelles armées d’un canon de 10,5 cm. Le col de l’Oberalp est sécurisé avec quatre ouvrages d’infanterie : deux barrent l’axe au début de l’Oberalpsee et les deux autres à mi-chemin du lac.

En 1947, l’ouvrage obsolète est désarmé comme ouvrage d’artillerie car l’efficacité de son armement est limitée et ses bâtiments ne résistent pas aux bombes. Exposé aux éléments naturels du fait de son emplacement, des travaux d’entretien sont constamment nécessaires en raison des conditions météorologiques rudes. Les bâtiments ont encore été utilisés comme cantonnement pour les troupes, puis laissés à l’abandon.

par Tresorier ASMEM | Jan 22, 2023 | A l'étranger, Actualités

Site stratégique depuis toujours

Les recherches archéologiques effectuées sur le site permettent de dater l’occupation de la colline de l’Ehrenbreitstein aux environs de l’an 4000 avant J.-C.

Sous l’Empire romain, un burgus (fortification romaine) est construit sur la colline. Sa mission est de protéger la ville de Confluentes (Coblence), l’embouchure de la Moselle dans le Rhin, les voies romaines menant à Cologne (Colonia Claudia Ara Agrippinensium) et Mayence (Mogontiacum) et la frontière du Limes rhénan située non loin près de Niederberg.

Le Deutsches Eck vu de la forteresse de la Feste Ehrenbreitstein

Une première fortification médiévale est bâtie à l’époque carolingienne aux alentours du 8ème siècle. Vers l’an 1000, le château d’Ehrenbreitstein occupe le sommet de la colline. Racheté par les princes-évêques de Trèves vers 1020, il est considéré comme l’ouvrage de défense le plus sûr de l’électorat de Trêves.

Au fil des siècles, le château est adapté aux techniques militaires de défense en vigueur. Au début du 16ème siècle, il devient une forteresse avec l’installation de pièces d’artillerie sur ses remparts et la construction de bastions et de fossés supplémentaires.

La forteresse baroque

Au cours de la guerre de Trente Ans (1618-1648), la forteresse change plusieurs fois de propriétaires au gré des événements. A partir de 1729, l’électorat de Trêves agrandit et transforme la forteresse. On ajoute des ouvrages défensifs et des batteries d’artillerie supplémentaires. Un nouveau rempart avec fossé, un chemin couvert et un système de contre-mines complètent les défenses du site.

A partir de 1795, les troupes révolutionnaires françaises assiègent la forteresse à quatre reprises. Le 27 janvier 1799, Ehrenbreitstein se rend aux Français après un siège de presque un an. En 1801 avec la signature du Traité de Lunéville, la France doit abandonner la rive droite du Rhin. Elle quitte Coblence en faisant sauter la forteresse d’Ehrenbreitstein.

Reconstruction

Après le Congrès de Vienne de 1815, le territoire de l’électorat de Trêve est attribué au royaume de Prusse. Entre 1817 et 1828, une nouvelle citadelle est construite sur les ruines de l’ancienne forteresse par la Prusse. Ce nouvel ouvrage est intégré au système défensif de la ville de Coblence. Appelé Oberehrenbreitstein, il est considéré comme le système fortifié le plus vaste d’Europe.

Utilisée par l’armée prussienne jusqu’en 1918, la Feste a pour mission de sécuriser la vallée du Rhin moyen et l’ensemble des infrastructures de transport du secteur de Coblence (ponts, voies de chemin de fer, ports et routes).

Occupée par les troupes américaines en 1919, puis françaises de 1923 à 1929, elle est réoccupée par l’armée allemande en 1936.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Feste abrite les biens culturels et les archives de plusieurs villes situées le long du Rhin. Pour assurer la défense aérienne de Coblence, trois pièces de DCA sont installées sur le site. Un abri antiaérien est creusé dans le rocher de l’Ehrenbreitstein pour abriter des civils. Entre 1939 et 1945, Coblence est détruite à 87 % par les attaques aériennes alliées mais la forteresse ne subit que peu de dommages.

Le 27 mars 1945, les troupes américaines occupent la forteresse et à la mi-1945, elle est intégrée à la zone d’occupation française.

Après guerre

Entre 1946 et 1950, un camp pour personnes déplacées occupe la forteresse. A partir de la mi-1949, de nombreuses familles sans abri de Coblence s’installent dans les casemates de l’ouvrage transformées en logements.

Aujourd’hui propriété du Land de Rhénanie-Palatinat, la forteresse d’Ehrenbreitstein abrite différentes institutions étatiques ou privées (musées, auberge de jeunesse, services administratifs, etc.). La Feste est accessible à pied ou en téléphérique.

par Tresorier ASMEM | Jan 14, 2023 | Actualités, En Suisse, Impressions, Voyages

Pour notre premier voyage depuis 2019, 22 personnes sont parties, du 16 septembre au 19 septembre 2022, dans un circuit de 4 jours en Suisse à la découverte d’ouvrages fortifiés, de positions de barrage et de défense antiaérienne avec comme fil rouge le thème « Tessin-Grisons-Suisse centrale – Les défenses sud et centre du pays ».

Tessin

Forte Airolo

Forte Olimpio (Fortino Magadino inferiore)

Centi-Bunker San Martino et tour Dufour de Camorino

Grisons

San Bernardino – Sufers – Ouvrage d’artillerie de Crestawald

Secteur fortifié de St. Luzisteig

Schwytz

Ouvrage d’infanterie de Grynau (position de la Linth)

Position de barrage de l’Etzelpass

Zoug

Menzingen – Gubel – Position de tir d’engin guidé sol-air BL64 Bloodhound

Nidwald

Stansstad – Ouvrage d’artillerie de Fürigen

Remerciements

Nous avons pu bénéficier pour l’organisation et la conduite des visites de l’aide des associations suivantes :

Tessin : Associazione Amici del Forte Airolo, Associazione Fortificazioni Gambarogno, Associazione FOR.TI et Associazione Fortini Camorino

Grisons : Verein Festungsmuseum Crestawald et Militärhistorische Stiftung Graubünden

Schwyz : Stiftung Schwyzer Festungswerken

Zoug : Militärhistorische Stiftung des Kantons Zug

Nidwald : Verwaltung Nidwaldner Museum

par Tresorier ASMEM | Jan 11, 2023 | A l'étranger, Actualités

Près de la ville de Manderscheid, dans le massif de l’Eifel, on découvre les ruines de deux châteaux forts dont l’histoire est marquée par les relations conflictuelles entre l’électorat de Trèves et le duché de Luxembourg.

La dénomination Manderscheid est attestée dans un acte de donation de 973. Les noms de famille et du château apparaissent dans l’histoire médiévale, entre 1141 et 1146, lors d’une querelle entre la maison de Namur-Luxembourg et le prince électeur de Trèves. A cette époque, les possessions du prince électeur forment une tête de pont dans le territoire luxembourgeois qui les entourait.

Le prince électeur accorde des droits de ville en 1332 à la cité de Manderscheid.

Oberburg

Manderscheid – Oberburg

Le château supérieur (Oberburg) est situé sur une colline dont le sommet a été arasé pour permettre sa construction. Il se compose d’un mur extérieur et d’un donjon de cinq étages.

Au sommet du donjon, la vue s’étend sur le château inférieur (Niederburg), la ville de Manderscheid et la vallée de la rivière Lieser.

En 1673, le château, toujours en possession de l’électorat de Trèves, est détruit par les troupes françaises.

Niederburg

Manderscheid – Niederburg

Le château inférieur (Niederburg) est situé sur un rocher en contrebas du château supérieur. Il en est séparé par la rivière Lieser sur trois côtés,

Depuis cet emplacement stratégique, les seigneurs de Manderscheid contrôlent la circulation dans la vallée et peuvent la bloquer en cas de nécessité.

Au fil des années, le château inférieur et ses fortifications sont agrandies et englobe le hameau de Niedermanderscheids situé en contrebas.

Vers la fin du 12ème siècle, le Niederburg devient le fief principal des seigneurs de Manderscheid dont la puissance est importante dans cette région de l’Eifel au Moyen-Âge.

Entre 1346 et 1348, le château est assiégé par les troupes du prince électeur de Trèves.

Enfin, en 1457, Dietrich III de Manderscheid est fait comte d’Empire. Au cours de son règne, il agrandit sa puissance et son domaine grâce à des achats et à une politique d’héritage habile.

En 1498 à sa mort, la famille Manderscheid se divise en trois lignées : Manderscheid-Kail, Manderscheid-Schleiden et Manderscheid-Blankenheim.

Le château inférieur reste la propriété des Manderscheid-Blankenheim ; ces derniers ne l’habitent plus et il tombe en ruine. La dernière de la lignée à régner fuit en 1794 devant l’approche des troupes françaises. Le château, définitivement abandonné, est mis en vente à l’encan en vue de sa démolition.

Restauration et utilisation

En 1921, les ruines de l’Oberburg sont restaurées par la ville de Manderscheid et rendues librement accessibles. Depuis le 1er janvier 2018, les ruines du Niederburg sont également propriété de la ville.

Les deux sites sont gérés par une association et le dernier week-end d’août de chaque année, une fête médiévale est organisée au château et sur la prairie adjacente.