Page 4 sur 8

Le tourisme de mémoire: Quel potentiel et à quelles conditions ?, par Alain Monferrand[1]

Ce que l’on désigne ordinairement comme le tourisme de mémoire, comprend trois catégories de sites dont les clientèles sont attirées par les fortifications, les champs de batailles, les musées militaires, la visite de navires de guerres et de collections de matériels militaires. La France, à laquelle une histoire mouvementée a légué un exceptionnel patrimoine de mémoire, est l’un de tous premiers pays au monde pour le nombre des lieux, l’importance et la diversité de ce patrimoine.

Des premières enceintes bastionnées et des citadelles de Vauban à la ligne Maginot, voire aux bases sous‑marines et usines de V2 allemandes, la France possède le plus grand conservatoire d’architecture militaire au monde. On peut y visiter des dizaines de fortifications caractéristiques de chacune des principales périodes, en parfait état de conservation grâce à l’action efficace et conjointe de l’Etat, des collectivités locales et de nombreuses associations. La fréquentation cumulée de toutes ces fortifications représente aujourd’hui environ 5 millions de visiteurs. Une politique active de mise en tourisme et de promotion permettrait de doubler ce chiffre.

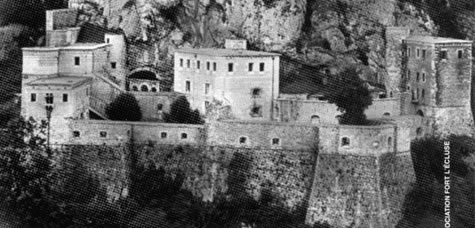

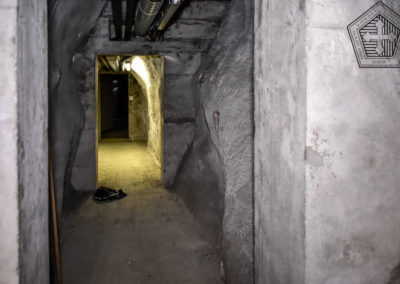

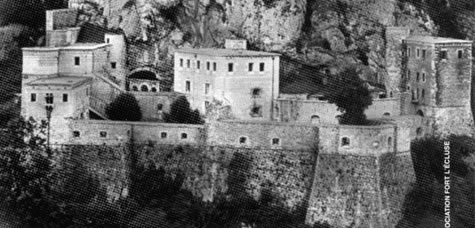

Le patrimoine fortifié est particulièrement abondant dans certaines régions qui furent constamment aux avant‑postes de la France. C’est le cas du Nord‑Pas‑de‑Calais avec, notamment, les villes fortifiées et les citadelles du « Pré Carré » de Vauban. Les citadelles de Lilles, d’Arras, les enceintes fortifiées de Gravelines, Bergues, Condésur‑Escaut, Maubeuge, Montreuil‑sur‑Mer et Le Quesnoy, les usines de V2 d’Eperlecques et d’Helfaut‑Wizernes constituent déjà des sites visites régulièrement. La Lorraine avec Toul, Metz et Verdun, mais aussi Bitche, Phalsbourg, Thionville, Epinal, Montmédy, l’Alsace avec Strasbourg, Neuf‑Brisach, les ouvrages de la ligne Maginot, les fêtes allemandes et les ouvrages de Séré de Rivières d’avant 1914, restaurés grâce à l’action efficace de nombreuses associations, constituent une offre touristique exceptionnelle dans ce domaine dont bien peu de pays européens peuvent se prévaloir. Le patrimoine fortifié est également très présent dans nos principales régions touristiques et, notamment, sur nos côtes à Brest, Lorient, en Charente-Maritime, à Blaye dans l’estuaire de la Gironde, à Toulon et dans les îles d’Hyères, sur la Côte d’Azur, à Cannes et dans l’arrière pays niçois, de Sospel au col de Tende. En montagne, on rencontre fréquemment dans les vallées alpines des ouvrages spectaculaires dont les casemates et les casernements sont creusés dans d’impressionnantes falaises rocheuses, comme au fort l’Ecluse, face à Genève, ou au fort de Tournoux, dans la vallée de l’Ubaye.  Ailleurs. comme à Modane, Briançon ou Mont Dauphin, ce sont des étagements successifs d’ouvrages fortifiés qui occupent les plateaux, contribuant à constituer un extraordinaire paysage urbain. Dans les Pyrénées‑Orientales, des citadelles et des petites villes fortifiées du XVII° siècle, édifiées par Vauban, offrent aux touristes des exemples exceptionnels. Plus à l’ouest, des villes de Navarenx, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port méritent également un détour. Des musées d’histoire militaire dotés de collections rares Avec quelques 400 musées historiques et militaires, la France possède sur tout son territoire une offre abondante, au premier rang de laquelle figurent des collections de réputation internationale, comme celles du musée de l’Armée aux Invalides, du musée de la Marine au Trocadéro et du musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. A ces trois grands musées parisiens s’ajoutent de grands musées historiques dans les régions, tels que le Mémorial de la Paix à Caen, l’Historial de Péronne, la Coupole d’Helfaut‑Wizernes près de Saint-Omer, Ies grands musées de Verdun, le récent mémorial d’Oradour‑sur‑Glane et de nombreux musées de la Résistance ( Lyon, Besançon…). Des collections de matériels militaires, comme celles des blindés à Saumur ou d’artillerie à Draguignan, particulièrement riches, ne connaissent pas, faute d’une mise en valeur suffisamment attractive, la fréquentation qu’elles mériteraient. Enfin, même si l’offre française est dans ce domaine moins fournie que celle des Etats‑Unis ou de la Grande‑Bretagne, 5 bâtiments de guerre retirés du service sont ouverts à la visite : 3 sous-marins (L’Argonaute à la Cité des Sciences de la Villette, L’Espadon à la base sous-marine de Saint-Nazaire), le croiseur Colbert à Bordeaux et l’escorteur Maillé Brézé à Nantes. L’ensemble de la fréquentation de ces musées et de ces anciens bâtiments de la Marine Nationale représente également environ 5 millions de visiteurs annuels. Lieux de mémoire et champs de bataille La troisième composante du tourisme de mémoire est celle des visiteurs des champs de bataille. Les sites les plus fréquentés sont ceux des plages du débarquement en Normandie, avec 2,5 millions de visiteurs, suivis des champs de bataille de la Première Guerre mondiale dans le Nord (Vimy, Notre-Dame-de-Lorette…), en Picardie, en Champagne (Chemin-des-Dames), autour de Verdun et en Alsace (Linge et Hartmannswillerkopf), avec entre 500’000 et 1 million de visiteurs par région. La disparition progressive et inéluctable des vétérans des derniers conflits mondiaux ne semble pas réduire le flux des visiteurs. Les sites reçoivent aujourd’hui les descendants des anciens combattants avec, en Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais notamment, une très forte clientèle américaine, canadienne, britannique et même australienne et néo-zélandaise. Des champs de bataille plus anciens, tel celui d’Azincourt, font l’objet de mise en valeur – avec parcours et centre de restitution – et reçoivent déjà une clientèle anglaise et française. Un éventail de motivations très diverses conditionne la fréquentation des visiteurs. Outre un engouement jamais démenti pour l’histoire, on citera la dimension épique ou héroïque pour les champs de bataille, l’intérêt scientifique et technique pour les collections de matériels militaires, d’avions et de bateaux de guerre, l’originalité des formes architecturales pour les citadelles et ouvrages fortifiés, mais aussi le côté secret et inconnu des lieux que les civils n’ont ordinairement pas le droit de visiter. Pour beaucoup de régions très éprouvées par de nombreux conflits, les trois composantes de ce patrimoine constituent aujourd’hui une source de diversification de leur offre touristique qui, si elles sont mises en valeur de manière attractive, peuvent se révéler très importantes pour le devenir de leur économie touristique, ce qui ne serait après tout qu’un juste retour des choses. Les conditions indispensables à une meilleure mise en tourisme du patrimoine militaire Pour chacune des trois catégories de sites, un certain nombre de conditions apparaissent indispensables si l’on veut encore accroître leur fréquentation et améliorer leur mise en tourisme. S’agissant du patrimoine fortifié, trois priorités apparaissent :

Ailleurs. comme à Modane, Briançon ou Mont Dauphin, ce sont des étagements successifs d’ouvrages fortifiés qui occupent les plateaux, contribuant à constituer un extraordinaire paysage urbain. Dans les Pyrénées‑Orientales, des citadelles et des petites villes fortifiées du XVII° siècle, édifiées par Vauban, offrent aux touristes des exemples exceptionnels. Plus à l’ouest, des villes de Navarenx, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port méritent également un détour. Des musées d’histoire militaire dotés de collections rares Avec quelques 400 musées historiques et militaires, la France possède sur tout son territoire une offre abondante, au premier rang de laquelle figurent des collections de réputation internationale, comme celles du musée de l’Armée aux Invalides, du musée de la Marine au Trocadéro et du musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. A ces trois grands musées parisiens s’ajoutent de grands musées historiques dans les régions, tels que le Mémorial de la Paix à Caen, l’Historial de Péronne, la Coupole d’Helfaut‑Wizernes près de Saint-Omer, Ies grands musées de Verdun, le récent mémorial d’Oradour‑sur‑Glane et de nombreux musées de la Résistance ( Lyon, Besançon…). Des collections de matériels militaires, comme celles des blindés à Saumur ou d’artillerie à Draguignan, particulièrement riches, ne connaissent pas, faute d’une mise en valeur suffisamment attractive, la fréquentation qu’elles mériteraient. Enfin, même si l’offre française est dans ce domaine moins fournie que celle des Etats‑Unis ou de la Grande‑Bretagne, 5 bâtiments de guerre retirés du service sont ouverts à la visite : 3 sous-marins (L’Argonaute à la Cité des Sciences de la Villette, L’Espadon à la base sous-marine de Saint-Nazaire), le croiseur Colbert à Bordeaux et l’escorteur Maillé Brézé à Nantes. L’ensemble de la fréquentation de ces musées et de ces anciens bâtiments de la Marine Nationale représente également environ 5 millions de visiteurs annuels. Lieux de mémoire et champs de bataille La troisième composante du tourisme de mémoire est celle des visiteurs des champs de bataille. Les sites les plus fréquentés sont ceux des plages du débarquement en Normandie, avec 2,5 millions de visiteurs, suivis des champs de bataille de la Première Guerre mondiale dans le Nord (Vimy, Notre-Dame-de-Lorette…), en Picardie, en Champagne (Chemin-des-Dames), autour de Verdun et en Alsace (Linge et Hartmannswillerkopf), avec entre 500’000 et 1 million de visiteurs par région. La disparition progressive et inéluctable des vétérans des derniers conflits mondiaux ne semble pas réduire le flux des visiteurs. Les sites reçoivent aujourd’hui les descendants des anciens combattants avec, en Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais notamment, une très forte clientèle américaine, canadienne, britannique et même australienne et néo-zélandaise. Des champs de bataille plus anciens, tel celui d’Azincourt, font l’objet de mise en valeur – avec parcours et centre de restitution – et reçoivent déjà une clientèle anglaise et française. Un éventail de motivations très diverses conditionne la fréquentation des visiteurs. Outre un engouement jamais démenti pour l’histoire, on citera la dimension épique ou héroïque pour les champs de bataille, l’intérêt scientifique et technique pour les collections de matériels militaires, d’avions et de bateaux de guerre, l’originalité des formes architecturales pour les citadelles et ouvrages fortifiés, mais aussi le côté secret et inconnu des lieux que les civils n’ont ordinairement pas le droit de visiter. Pour beaucoup de régions très éprouvées par de nombreux conflits, les trois composantes de ce patrimoine constituent aujourd’hui une source de diversification de leur offre touristique qui, si elles sont mises en valeur de manière attractive, peuvent se révéler très importantes pour le devenir de leur économie touristique, ce qui ne serait après tout qu’un juste retour des choses. Les conditions indispensables à une meilleure mise en tourisme du patrimoine militaire Pour chacune des trois catégories de sites, un certain nombre de conditions apparaissent indispensables si l’on veut encore accroître leur fréquentation et améliorer leur mise en tourisme. S’agissant du patrimoine fortifié, trois priorités apparaissent :

– Mettre en réseau l’ensemble des sites d’une région, voire de plusieurs régions, avec un dépliant commun, des actions de promotion communes et la réalisation de guides spécifiques les regroupant, ainsi que de guides de visite pour chaque site, le tout en trois langues au moins en plus du français.

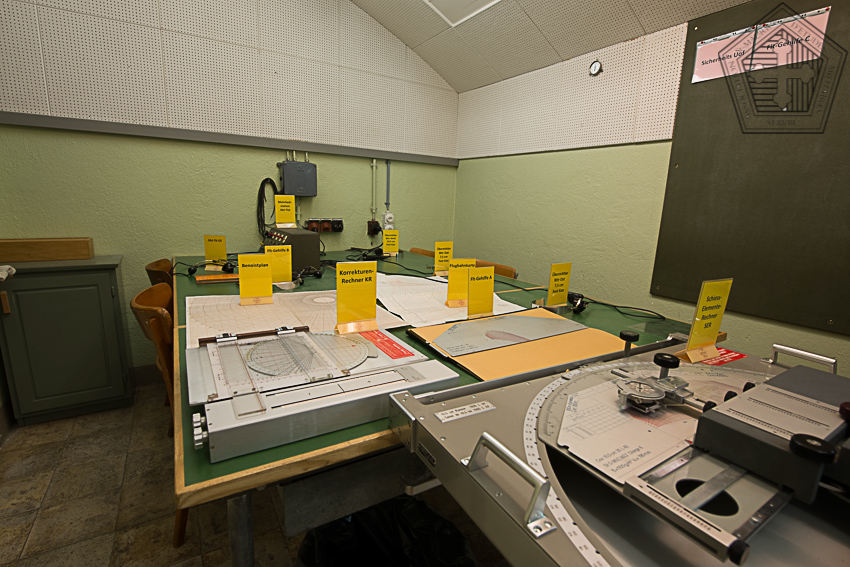

– Baliser dans l’ouvrage fortifié lui-même un parcours pédagogique permettant aux visiteurs français et étrangers de comprendre le plan de l’ouvrage et de ses principales composantes architecturales.

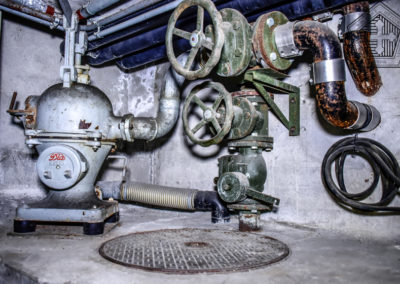

– Présenter son histoire et les raison de sa construction et, si possible, reconstituer par tous les moyens compatibles avec le lieu et les ressources financières locales le fonctionnement de ses principaux organes défensifs et lieux de vie.

Trop souvent, les ouvrages fortifiés n’offrent pas au visiteurs cette lisibilité pourtant indispensable à la compréhension des formes architecturales complexes, aux fonctions pas toujours perceptibles pour le visiteur non averti. Pire, dans de nombreux cas les forts servent uniquement de salles d’expositions temporaires pour les œuvres d’artistes locaux, sans que la moindre explication historique ou architecturale ne soit apportée au visiteur, ce qui provoque de sa part une grande frustration. Ce défaut d’explications est d’autant plus regrettable que des efforts financiers souvent considérables ont été consentis par les collectivités locales pour la restauration du monument lui-même et que cette mise en tourisme, en accroissant le nombre des visiteurs, permettrait un retour sur investissement au plus grand profit de l’économie locale. Enfin, on n’aura garde d’oublier qu’un balisage lisible, une mise en lumière, des parcours d’accès et des emplacements de parking bien étudiés, notamment pour les cars, sont des conditions indispensables à un accroissement de la fréquentation. En ce qui concerne les musées militaires, on ne saurait trop insister sur la formidable mutation qu’a connu la demande des publics, tant français qu’étrangers, depuis ces 20 dernières années. Le musée, essentiellement composé de vitrines remplies de militaria, ne fait plus recette même si l’objet authentique demeure un élément essentiel et très attractif parce que chargé de sens et de souvenirs. L’objet, surtout s’il est technique, doit être accompagné d’une mise en scène et d’explications par les moyens audiovisuels les plus attractifs pour le situer dans son époque et expliquer sa fonction. Dans un musée moderne, il ne saurait plus y avoir un parcours où le visiteur butine passivement, de vitrine en vitrine, une masse d’informations présentées en vrac. Il faut recréer l’ambiance, souvent le mouvement, pour que le visiteur se sente porté par le désir d’en savoir plus. Le considérer comme un initié est une erreur commune, tout aussi redoutable et fréquente que celle qui consiste, au contraire, à simplifier outrageusement le message et à tomber dans la caricature. Cette exigence est rigoureusement identique en ce qui concerne la présentation des bateaux de guerre et des matériels militaires (blindés et artillerie…). De même, la mise en tourisme d’un lieu de mémoire et, plus particulièrement, d’un champ de bataille nécessite un effort considérable de présentation et restitution, préalable à l’indispensable visite sur le terrain, selon un parcours balisé permettant aux visiteurs de se mettre à la place des acteurs ayant vécu la bataille et de ressentir toutes les émotions du lieu. Là aussi, trop de lieux de mémoire ne disposent pas de cet indispensable centre de restitution qui doit être bien plus qu’une accumulation de souvenirs et de militaria, un véritable moment de restitution historique permettant de comprendre le pourquoi de la bataille et ses phases essentielles, ses enjeux et ses conséquences. En occultant trop souvent cette nécessaire mise au point historique, on passe à côté de l’essentiel et on lasse le visiteur. Au cours de ces prochaines années, la France, de par sa position au cœur de l’Europe l’Ouest en tant que point de passage obligé, sera de plus en plus une destination de court séjour. Si elle veut maintenir sa position en tête des pays touristiques, elle se doit de mettre à profit toutes ses ressources et, notamment, son immense patrimoine historique. Le court séjour est presque toujours thématique. Quand on vient visiter une région et que l’on dispose de peu de temps, on aspire à l’utiliser de la manière la plus efficace et la plus attractive possible. Le riche patrimoine militaire de la France constituera pour elle un atout dans la diversification de son offre touristique s’il est convenablement mis en tourisme et si chacun des lieux qui le constituent font l’objet d’un investissement de qualité susceptibles de les rendre véritablement attractifs pour des publics français et étrangers les plus diversifiés.[2]

Ailleurs. comme à Modane, Briançon ou Mont Dauphin, ce sont des étagements successifs d’ouvrages fortifiés qui occupent les plateaux, contribuant à constituer un extraordinaire paysage urbain. Dans les Pyrénées‑Orientales, des citadelles et des petites villes fortifiées du XVII° siècle, édifiées par Vauban, offrent aux touristes des exemples exceptionnels. Plus à l’ouest, des villes de Navarenx, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port méritent également un détour. Des musées d’histoire militaire dotés de collections rares Avec quelques 400 musées historiques et militaires, la France possède sur tout son territoire une offre abondante, au premier rang de laquelle figurent des collections de réputation internationale, comme celles du musée de l’Armée aux Invalides, du musée de la Marine au Trocadéro et du musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. A ces trois grands musées parisiens s’ajoutent de grands musées historiques dans les régions, tels que le Mémorial de la Paix à Caen, l’Historial de Péronne, la Coupole d’Helfaut‑Wizernes près de Saint-Omer, Ies grands musées de Verdun, le récent mémorial d’Oradour‑sur‑Glane et de nombreux musées de la Résistance ( Lyon, Besançon…). Des collections de matériels militaires, comme celles des blindés à Saumur ou d’artillerie à Draguignan, particulièrement riches, ne connaissent pas, faute d’une mise en valeur suffisamment attractive, la fréquentation qu’elles mériteraient. Enfin, même si l’offre française est dans ce domaine moins fournie que celle des Etats‑Unis ou de la Grande‑Bretagne, 5 bâtiments de guerre retirés du service sont ouverts à la visite : 3 sous-marins (L’Argonaute à la Cité des Sciences de la Villette, L’Espadon à la base sous-marine de Saint-Nazaire), le croiseur Colbert à Bordeaux et l’escorteur Maillé Brézé à Nantes. L’ensemble de la fréquentation de ces musées et de ces anciens bâtiments de la Marine Nationale représente également environ 5 millions de visiteurs annuels. Lieux de mémoire et champs de bataille La troisième composante du tourisme de mémoire est celle des visiteurs des champs de bataille. Les sites les plus fréquentés sont ceux des plages du débarquement en Normandie, avec 2,5 millions de visiteurs, suivis des champs de bataille de la Première Guerre mondiale dans le Nord (Vimy, Notre-Dame-de-Lorette…), en Picardie, en Champagne (Chemin-des-Dames), autour de Verdun et en Alsace (Linge et Hartmannswillerkopf), avec entre 500’000 et 1 million de visiteurs par région. La disparition progressive et inéluctable des vétérans des derniers conflits mondiaux ne semble pas réduire le flux des visiteurs. Les sites reçoivent aujourd’hui les descendants des anciens combattants avec, en Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais notamment, une très forte clientèle américaine, canadienne, britannique et même australienne et néo-zélandaise. Des champs de bataille plus anciens, tel celui d’Azincourt, font l’objet de mise en valeur – avec parcours et centre de restitution – et reçoivent déjà une clientèle anglaise et française. Un éventail de motivations très diverses conditionne la fréquentation des visiteurs. Outre un engouement jamais démenti pour l’histoire, on citera la dimension épique ou héroïque pour les champs de bataille, l’intérêt scientifique et technique pour les collections de matériels militaires, d’avions et de bateaux de guerre, l’originalité des formes architecturales pour les citadelles et ouvrages fortifiés, mais aussi le côté secret et inconnu des lieux que les civils n’ont ordinairement pas le droit de visiter. Pour beaucoup de régions très éprouvées par de nombreux conflits, les trois composantes de ce patrimoine constituent aujourd’hui une source de diversification de leur offre touristique qui, si elles sont mises en valeur de manière attractive, peuvent se révéler très importantes pour le devenir de leur économie touristique, ce qui ne serait après tout qu’un juste retour des choses. Les conditions indispensables à une meilleure mise en tourisme du patrimoine militaire Pour chacune des trois catégories de sites, un certain nombre de conditions apparaissent indispensables si l’on veut encore accroître leur fréquentation et améliorer leur mise en tourisme. S’agissant du patrimoine fortifié, trois priorités apparaissent :

Ailleurs. comme à Modane, Briançon ou Mont Dauphin, ce sont des étagements successifs d’ouvrages fortifiés qui occupent les plateaux, contribuant à constituer un extraordinaire paysage urbain. Dans les Pyrénées‑Orientales, des citadelles et des petites villes fortifiées du XVII° siècle, édifiées par Vauban, offrent aux touristes des exemples exceptionnels. Plus à l’ouest, des villes de Navarenx, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port méritent également un détour. Des musées d’histoire militaire dotés de collections rares Avec quelques 400 musées historiques et militaires, la France possède sur tout son territoire une offre abondante, au premier rang de laquelle figurent des collections de réputation internationale, comme celles du musée de l’Armée aux Invalides, du musée de la Marine au Trocadéro et du musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. A ces trois grands musées parisiens s’ajoutent de grands musées historiques dans les régions, tels que le Mémorial de la Paix à Caen, l’Historial de Péronne, la Coupole d’Helfaut‑Wizernes près de Saint-Omer, Ies grands musées de Verdun, le récent mémorial d’Oradour‑sur‑Glane et de nombreux musées de la Résistance ( Lyon, Besançon…). Des collections de matériels militaires, comme celles des blindés à Saumur ou d’artillerie à Draguignan, particulièrement riches, ne connaissent pas, faute d’une mise en valeur suffisamment attractive, la fréquentation qu’elles mériteraient. Enfin, même si l’offre française est dans ce domaine moins fournie que celle des Etats‑Unis ou de la Grande‑Bretagne, 5 bâtiments de guerre retirés du service sont ouverts à la visite : 3 sous-marins (L’Argonaute à la Cité des Sciences de la Villette, L’Espadon à la base sous-marine de Saint-Nazaire), le croiseur Colbert à Bordeaux et l’escorteur Maillé Brézé à Nantes. L’ensemble de la fréquentation de ces musées et de ces anciens bâtiments de la Marine Nationale représente également environ 5 millions de visiteurs annuels. Lieux de mémoire et champs de bataille La troisième composante du tourisme de mémoire est celle des visiteurs des champs de bataille. Les sites les plus fréquentés sont ceux des plages du débarquement en Normandie, avec 2,5 millions de visiteurs, suivis des champs de bataille de la Première Guerre mondiale dans le Nord (Vimy, Notre-Dame-de-Lorette…), en Picardie, en Champagne (Chemin-des-Dames), autour de Verdun et en Alsace (Linge et Hartmannswillerkopf), avec entre 500’000 et 1 million de visiteurs par région. La disparition progressive et inéluctable des vétérans des derniers conflits mondiaux ne semble pas réduire le flux des visiteurs. Les sites reçoivent aujourd’hui les descendants des anciens combattants avec, en Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais notamment, une très forte clientèle américaine, canadienne, britannique et même australienne et néo-zélandaise. Des champs de bataille plus anciens, tel celui d’Azincourt, font l’objet de mise en valeur – avec parcours et centre de restitution – et reçoivent déjà une clientèle anglaise et française. Un éventail de motivations très diverses conditionne la fréquentation des visiteurs. Outre un engouement jamais démenti pour l’histoire, on citera la dimension épique ou héroïque pour les champs de bataille, l’intérêt scientifique et technique pour les collections de matériels militaires, d’avions et de bateaux de guerre, l’originalité des formes architecturales pour les citadelles et ouvrages fortifiés, mais aussi le côté secret et inconnu des lieux que les civils n’ont ordinairement pas le droit de visiter. Pour beaucoup de régions très éprouvées par de nombreux conflits, les trois composantes de ce patrimoine constituent aujourd’hui une source de diversification de leur offre touristique qui, si elles sont mises en valeur de manière attractive, peuvent se révéler très importantes pour le devenir de leur économie touristique, ce qui ne serait après tout qu’un juste retour des choses. Les conditions indispensables à une meilleure mise en tourisme du patrimoine militaire Pour chacune des trois catégories de sites, un certain nombre de conditions apparaissent indispensables si l’on veut encore accroître leur fréquentation et améliorer leur mise en tourisme. S’agissant du patrimoine fortifié, trois priorités apparaissent :